Heute vor zwei Jahren, am 25. November 2020, habe ich einen Text veröffentlicht, in dem ich, fernab von meinem Fachgebiet, aus einigen Beobachtungen einfache Schlussfolgerungen bezüglich möglicher zukünftiger Entwicklungen der Corona-Pandemie gezogen habe (den Text findet man hier in Anhang 1). Insbesondere ging es darum, die eindeutige Saisonalität des Verlaufs der Epidemie aufzuzeigen, was damals erstaunlicherweise kaum zur Kenntnis genommen wurde.

Zum anderen war vor zwei Jahren schon ziemlich gut zu erkennen, dass es im Zeitverlauf – mit oder ohne Impfung – zu einer Immunisierung der Bevölkerung kommen wird, die dem Virus nach und nach seinen Schrecken nehmen wird, weil jede weitere Welle schwächer werden wird als die vorherige. So ist es gekommen[1].

Es geht mir jedoch nicht darum, Recht behalten zu haben, sondern es geht darum, darauf hinzuweisen, dass die Gesellschaft wenigstens im Nachhinein aus solchen Ereignissen lernen sollte. Wir erleben im Bereich der Wirtschaft gerade wieder einmal eine vollkommene Unfähigkeit zu lernen, weil im Umgang mit den jetzigen Preissteigerungsraten nicht nur die gleichen Fehler, sondern sogar weit schlimmere Fehler gemacht werden als bei den Ölpreisexplosionen vor 50 Jahren.

Bei der Einschätzung der den Auswirkungen des Virus hat man von der ersten Stunde an den gravierenden Fehler gemacht, so zu tun, als ob sich das Virus in einer für seine Ausbreitung idealen Welt befindet, in der nur der Mensch durch drastische Maßnahmen seine Ausbreitung verhindern kann. „Exponentiell“ war die immer und immer wieder benutzte Beschreibung des möglichen Infektionsverlaufs. Insbesondere die Physikerin Angela Merkel tat sich mit dieser als Drohung gemeinten Beschreibung hervor.

Bei natürlichen und gesellschaftlichen Phänomenen tritt exponentielles Wachstum jedoch nur sehr selten auf und in der Regel im Rahmen eines Verlaufs, bei dem die exponentielle Phase nur eine kurze und vorübergehende Episode ist (wie in dem ebenfalls anhängenden Papier erklärt). Der typische Verlauf ist die Welle, die sich selbst bricht, weil die günstigen Anfangsbedingungen nicht erhalten bleiben.

Man hätte erwarten können, dass bei der Mehrzahl der Epidemiologen solche Einsichten längst vorhanden sind und von der Politik nur aufgegriffen werden müssen. Das war offensichtlich nicht der Fall und die Politik entschied, wie fast immer, sich auf eine sehr einseitige Expertise einzulassen. Quasi über Nacht wurde jeder, der anderer Meinung war, ausgegrenzt, verbal diskriminiert und politisch in eine Schmuddelecke geschoben, wobei die „Leitmedien“, wie auch jetzt wieder bei „der Inflation“, eine mehr als unrühmliche Rolle spielten.

Das zeigt eine sehr bedrohliche Entwicklung in der Gesellschaft: Je größer und akuter die Gefahr gesehen wird, umso mehr beherrscht große Teile der Politik und der gleichgeschalteten Medien der Reflex, jede kritische Stimme zum Schweigen zu bringen und die einmal als „Wahrheit“ festgelegte Linie diktatorisch, ohne jede Toleranz, zu verteidigen. Genau diese systematische Ausgrenzung Andersdenkender unterminiert das einzige Mittel, das eine Demokratie hat, um zur Wahrheit vorzudringen, nämlich die offene, ehrliche und freie Diskussion.

Solch eine Diskussion fällt nicht vom Himmel. Sie muss organisiert und von der Regierung der Bevölkerung beispielhaft vorgeführt werden. Die Regierung hätte sich zu Beginn der Pandemie mit einem Stab von Beratern umgeben, die alle sachverständig sind, aber völlig unterschiedliche Positionen abdecken. Hätte dieses Gremium seine sachlichen Differenzen auch in der Öffentlichkeit dargelegt und damit vorgeführt, wie beschwerlich der Weg zu einer „Lösung“ ist, wäre es niemals zu den öffentlichen Kampagnen gekommen, bei denen jede abweichende Meinung mit zum Teil hanebüchenen Argumenten diskreditiert wurde.

Dann hätte man von vorneherein auch niemals einen irrlichternden Experten, der mit seinen Panikattacken einen extremen Rand des Spektrums der Expertisen abdeckte, zum Gesundheitsminister machen können, weil jeder Bürger verstanden hätte, dass der gerade nicht die moderierende und abwägende Rolle ausfüllen kann, die von der Regierung erwartet werden muss. Deutschland hätte sich seinen Sonderweg in Europa gespart und wäre nicht erneut, so wie das jetzt der Fall ist, von seinen Nachbarn mit einer Mischung aus Sorge und Erschrecken betrachtet worden.

Anhang 1

Das Virus und die Saison (vom 25. November 2020)

In der Corona-Diskussion scheint vielen die Suche nach einer Hypothese, die klare Anhaltspunkte über den weiteren Verlauf der Pandemie gibt, von vorneherein aussichtslos. Doch so einfach ist die Sache – glücklicherweise – nicht.

Betrachtet man die Diskussion um die sogenannte zweite Welle, hat es wie schon bei der ersten Welle den Anschein, als sähe man sich einem chaotischen Infektionsgeschehen gegenüber, das keinerlei Regeln folgt und folglich nur dadurch kontrollierbar ist, dass man ab und zu die Notbremse namens Lockdown zieht. Ist die Notbremse dann gezogen und gehen die Zahlen herunter, schlussfolgert man kurzerhand, die politischen Maßnahmen seien erfolgreich gewesen und macht sich bereit für den nächsten Einsatz.

So kommt es dann zu „dem Wunder von Madrid“, wie es in der Presse genannt wurde, nämlich der Tatsache, dass nach einem starken Anstieg die Infektionszahlen auch sehr schnell wieder sehr stark rückläufig sind. In der Schweiz bewundert man gerade den Kanton Genf, der stark sinkende Zahlen aufweist, obwohl er vor kurzem noch als Hotspot galt. Fast niemand stellt die Frage, ob es vielleicht eine endogene Dynamik des Infektionsgeschehens gibt, die für solche Verläufe verantwortlich ist. Vielleicht sinken die Zahlen genau deswegen, weil sie vorher stark gestiegen sind und nicht, obwohl sie stark gestiegen sind. Die Erholung wäre dann kein Wunder, sondern das Ergebnis der vorherigen Entwicklung. Und mehr noch, muss man nicht davon ausgehen, dass es zwischen der ersten Welle und der zweiten einen Zusammenhang gibt? Wenn das stimmt, könnte man daraus politisch bedeutsame Schlussfolgerungen ableiten.

Was ist der geeignete Indikator?

Ein großes Problem bei der Diagnose der Lage ist, die Suche nach einem geeigneten Indikator. Derzeit schauen wieder alle auf die Fallzahlen, also die Zahl der neu gemeldeten Infektionen pro Tag oder pro Woche. Das Problem mit den Fallzahlen ist jedoch die geringe Vergleichbarkeit im Zeitablauf, also vom Frühjahr bis heute. Heute ist es klar, dass die im Frühjahr ermittelten Fallzahlen viel zu niedrig gewesen sein müssen, die Dunkelziffer also hoch war.

Würden die Fallzahlen vom Frühjahr die tatsächlich Infizierten korrekt wiedergeben, müsste man konstatieren, dass die Sterblichkeit von Covid-19 inzwischen deutlich gesunken ist. In fast allen Ländern sind heute die Fallzahlen um ein vielfaches höher als im Frühjahr, die Todeszahlen aber in Relation zu den Fallzahlen deutlich geringer. Das könnte bedeuten, dass das Virus mutiert ist und heute viel harmloser ist als im Frühjahr, oder dass wir inzwischen im Gesundheitssystem viel besser in der Lage sind, damit umzugehen. Beides wären gute Nachrichten, aber über Mutationen weiß man nichts und über so viele Länder gesehen, scheint eine dramatische Verbesserung der Heilungschancen in so kurzer Zeit nicht besonders plausibel.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Fallzahlen, die im Frühjahr ermittelt wurden, viel zu niedrig waren, weil es viele Fälle ohne Symptome gab und viele Personen mit leichten Symptomen, die erst gar nicht zum Arzt gegangen sind. Bei gleicher Sterblichkeit wie heute, müsste man für Frankreich etwa von Fallzahlen in der Größenordnung von 200 000 pro Tag ausgehen, wie das einige Schätzungen tatsächlich nahelegen. Wenn man sich nicht auf solche Schätzungen verlassen will, muss man nach anderen Indikatoren suchen.

Eine Alternative zu den Fallzahlen sind die Todesfälle, die der Krankheit Covid-19 zugerechnet werden. Doch auch hier gibt es erhebliche Bedenken hinsichtlich der Aussagekraft dieser Zahlen. Zum einen gibt es keine verlässliche internationale Vergleichbarkeit, weil die Definition dessen, was es heißt, „an Covid-19 verstorben zu sein“, von Land zu Land anders gehandhabt wird. Zum anderen muss man bei einer Betrachtung der Todesfälle in einem Land einfach konstatieren, dass viele Patienten, deren Tod Covid-19 zugerechnete wird, ohne das Virus aus anderen Gründen gestorben wären. Die absolute Zahl der Toten zeigt nicht das spezifische Corona-Problem an.

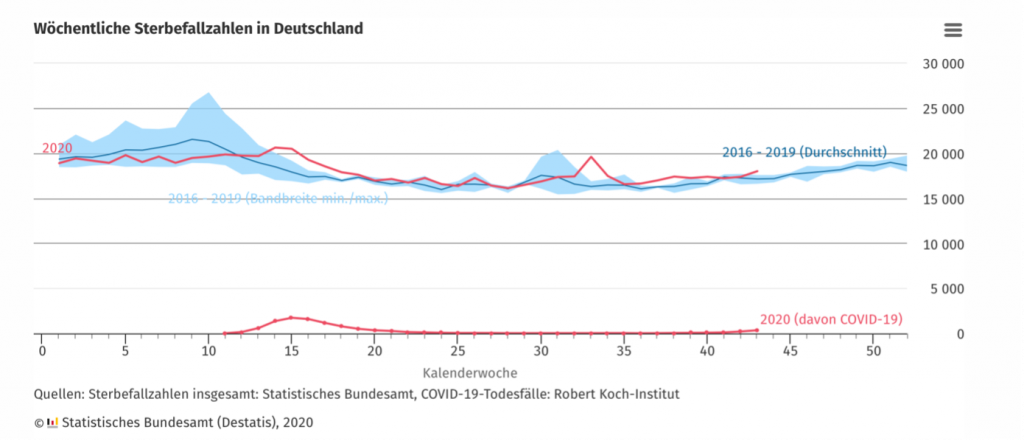

Beide Probleme kann man umgehen, wenn man die Sterblichkeit im Zeitverlauf betrachtet. Sind in einem Jahr zu dem Zeitpunkt, an dem das Corona-Virus auftauchte, sehr viel mehr Menschen als in den Jahren zuvor gestorben, hat man einen starken Anhaltspunkt. Wie Abbildung 1 zeigt, die aus einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes stammt, kann man offenbar mit all unserer medizinischen Vorsorge nicht verhindern, dass in Deutschland je nach Saison in jeder Woche zwischen 15 000 und 20 000 Menschen sterben.

Abbildung 1

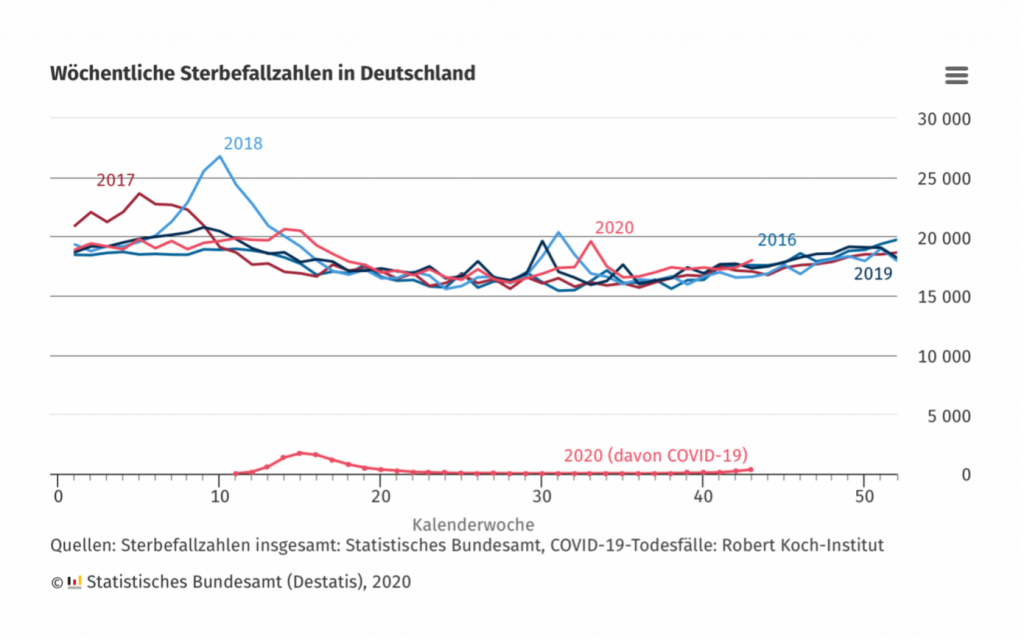

Wie die rote Kurve zeigt, gab es im Frühjahr mit dem Auftreten von Covid-19 eine Abweichung der Sterblichkeit vom Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 nach oben (solche Abweichungen werden häufig als „Übersterblichkeit“ bezeichnet). Die Abbildung zeigt aber auch, dass diese Abweichung noch in der Schwankungsbreite dessen lag (die blaue Fläche), was in den drei Jahren zuvor an saisonalen Schwankungen aufgetreten ist. Die Abbildung 2 zeigt noch einmal explizit die Sterbezahlen der vergangen vier Jahre (2020 natürlich unvollständig), und man kann erkennen, dass es vor allem das Jahr 2018 war, das um die zehnte Woche herum eine hohe Sterblichkeit aufweist, die offenbar einem saisonalen Einfluss zugerechnet werden muss.

Abbildung 2

Diese Sterblichkeit als Indikator ist auch deswegen relevant, weil die immer wieder zitierte Überlastung der Krankenhäuser davon nicht unabhängig ist. Es ist schwer vorstellbar, dass es in einem Land zu einer generellen Überlastung der Krankenhäuser kommt, wenn die Sterbefallzahlen nicht über das Niveau der Vorjahre hinausgehen. Das schließt allerdings nicht aus, dass es zu regionalen Engpässen kommen kann.

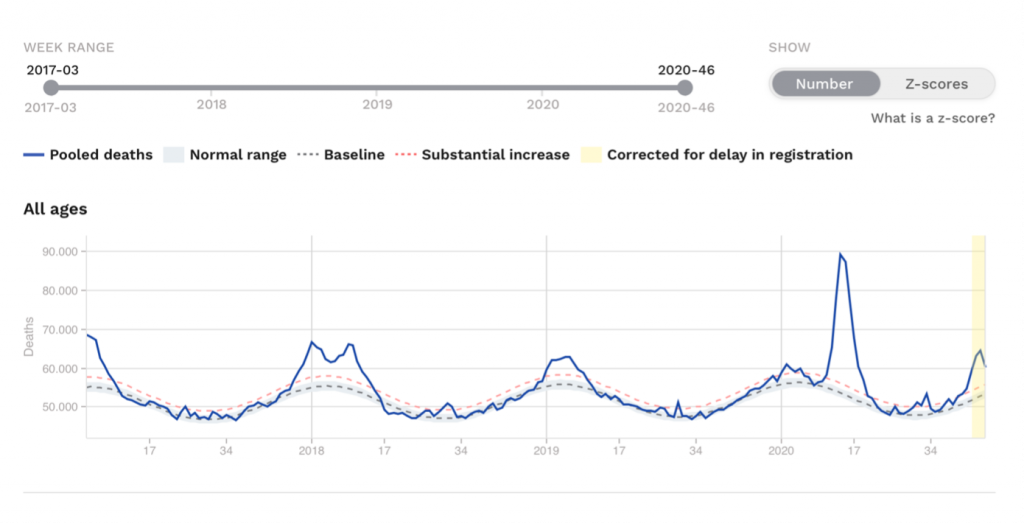

Für Europa, zumindest für 26 Länder, gibt es Daten, die von Euromomo zusammengestellt werden (die Zahlen in Abbildung 3 geben den Stand vom 24.11. wider). Wie die Abbildung 3 zeigt, gibt es für diese Länder zusammengenommen eindeutig eine übermäßig hohe Sterblichkeit in den beiden Monaten, in denen man es mit der ersten Welle der Corona-Infektionen zu tun hatte. Sie geht erheblich über die saisonalen Verläufe hinaus, die in den Jahren zuvor zumeist im Winter aufgetreten sind. In den kritischen Wochen des März 2020 sind in diesen Ländern etwa 20 000 Menschen mehr gestorben als bei früheren Anlässen wie etwa 2017, wo es eine große Grippewelle in Europa gab. Das ist ohne Zweifel ein Befund, den man in der politischen Auseinandersetzung nicht kleinreden darf.

Abbildung 3

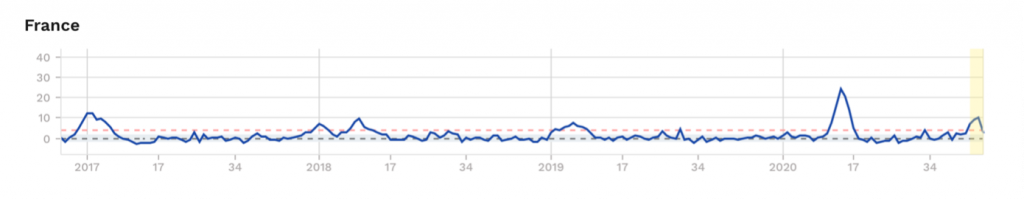

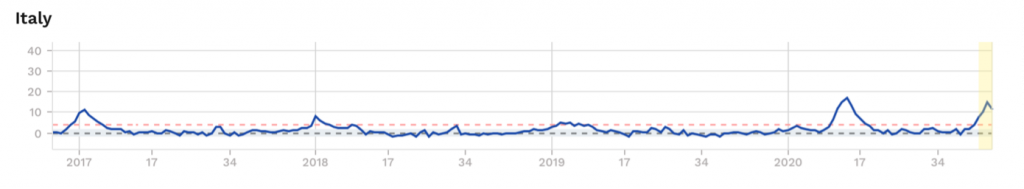

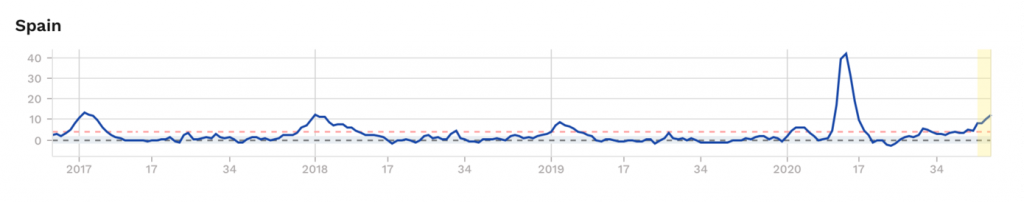

Schaut man die besonders betroffenen Länder an, fällt auf, dass unter den großen Ländern Italien, Frankreich und Spanien eine besonders hohe Sterblichkeit im Frühjahr 2020 aufweisen (Abbildungen 4 bis 6).

Abbildung 4

Abbildung 5

Abbildung 6

In Spanien allein lag die Zahl der Toten im März und April 2020 in der Spitze um 30 000 höher als der bisher verzeichnete Höchstwert vom Winter 2017. In diesen drei Ländern gibt es im Vergleich zu anderen Ländern eine auffällige Saisonfigur; in fast jedem Winter kommt es zu einem deutlichen Anstieg der Todeszahlen, wenn man mit den Durchschnittswerten mehrerer Jahr vergleicht. Aber auch in England gab es eine wirklich außergewöhnliche Spitze (hier nicht gezeigt), ohne dass es in den Jahren zuvor zu ähnlich starken saisonalen Schwankungen gekommen wäre. In vielen anderen Ländern, wie z. B. in Norwegen, Ungarn und Griechenland ist im Frühjahr 2020 überhaupt keine Auffälligkeit zu erkennen. Wieder andere, wie Schweden und die Schweiz, zeigen deutlich höhere Sterblichkeit in diesem Frühjahr, während sie in den Jahren zuvor kaum saisonale Effekte zu verzeichnen hatten.

Mit einer hohen Sterblichkeit, die plötzlich auftritt wie in den drei südeuropäischen Ländern, geht natürlich sehr schnell eine Überlastung des Gesundheitssystems einher, weil das im besten Fall auf die normale Saisonfigur, also einen Anstieg von Erkrankungen im bisherigen Rahmen im Winter eingerichtet ist, wenngleich, wie oben erwähnt, in den südeuropäischen Ländern die saisonale Belastung im Herbst und im Frühjahr auch in früheren Jahren schon besonders hoch war.

Ein endogener Rhythmus?

Für ganz Europa, das zeigt die Abbildung 3 in aller Deutlichkeit, gibt es eine ausgeprägte Saisonalität in den Verläufen. Zwar setzen die Folgen von Covid-19 erst relativ spät in der Saison des vergangenen Frühjahrs ein, aber sie passen sich jedoch absolut in den saisonalen Ablauf ein. Auch 2018 gab es saisonale Einflüsse, die erst relativ spät im Winter die Todeszahlen haben steigen lassen. Mit dem Beginn des Herbstes in diesem Jahr stiegen die Fallzahlen wieder, dieses Mal aber, so weit man es am aktuellen Rand bisher erkennen kann, in einem Tempo, das nicht viel größer ist als es 2018 und auch 2019 im Herbst war. Zuletzt gehen sie wieder leicht zurück.

Bleibt die entscheidende Frage: Woher kommt die Saisonalität und welche Rolle spielt sie für den zukünftigen Verlauf der Kurven. Auch muss man fragen, welche Bedeutung die diversen Lockdowns haben, die immer dann verhängt wurden, wenn sich steigende Kurven abzeichnen. Auch ohne große Kenntnisse über Viren zu haben, kann man aus den Verläufen der Kurven ableiten, dass das Corona-Virus (wie die anderen Viren auch, die für die meisten der zu beobachtenden „Ereignisse“ in der Wintersaison verantwortlich sind) offenbar in der Übergangssaison von Sommer auf Winter und von Winter auf Sommer günstige Bedingungen für seine Vermehrung vorfindet. Deswegen sind die Worte „Grippewelle“ und „Grippesaison“ in unseren alltäglichen Sprachgebrauch eigegangen.

Klar ist auch, dass sich jede Welle, die von der Saison begünstigt wird, bricht. Ja, sie bricht sich, weil es ihre innere Logik ist, zu brechen. Mit dem zunächst exponentiellen Wachstum kann es nicht beliebig weitergehen, weil das Virus mit dem Zeitablauf immer weniger Menschen findet, die noch nicht infiziert sind und weil nach einiger Zeit „seine Jahreszeit“ im wahrsten Sinne des Wortes abgelaufen ist. Bei einer saisonal auftretenden Krankheit muss man aber bedenken, dass der Ablauf der verschiedenen Saisonverläufe nicht isoliert voneinander ist.

Die zentrale Frage ist, ob die nächste Welle aus sich heraus so rechtzeitig bricht, dass die Gesundheitssysteme nicht überlastet werden. Beim ersten Auftreten des Virus ist das keineswegs sicher und die Politik handelt unter großer Unsicherheit. Bei der zweiten saisonalen Welle kann und muss man sich allerdings an der ersten orientieren. Das Virus hat ja trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die in Europa über den Sommer hinweg durchgehend in Kraft waren (wie Maske tragen bei vielen Gelegenheiten, Abstandsgeboten und dem Verbot von Massenveranstaltungen), im Herbst wieder günstige Bedingungen gefunden, die in ganz Europa seine Vermehrung zuließen.

In einer Hinsicht waren die Bedingungen für das Virus im Herbst aber erheblich ungünstiger: Viele Millionen Menschen in Europa waren schon im Frühjahr infiziert und haben eine Immunität aufgebaut, die dem Virus den Weg versperrt (neue amerikanische Studien haben gerade starke Hinweise darauf gegeben, dass die Immunität stabil ist und einige Zeit vorhält). Um die quantitative Bedeutung dieses Effekts abzuschätzen, darf man allerdings die Zahl der Infizierten nicht einfach mit der Gesamtbevölkerung vergleichen. Immunität aufgebaut haben dürften zunächst diejenigen, die wegen ihre Arbeits- und Lebensweise exponiert waren und damit dem Kontakt mit dem Virus nicht ausweichen konnten (oder wollten). Die Millionen von Bürgern, die wegen ihre Lebensweise dem Virus bisher aus dem Weg gegangen sind und das auch weiterhin schaffen, spielen bei dieser Rechnung keine Rolle.

Folglich spricht alles dafür, dass die zweite Welle kleiner sein wird als die erste und nicht, wie Angela Merkel und viele andere glauben, größer. Natürlich kann man nicht vollständig ausschließen, dass in einzelnen Regionen die zweite Welle größer ist, weil die Region bei der ersten durch besondere Umstände verschont wurde. Für ein großes und in Sachen Klima relativ homogenes Gebilde wie Nordeuropa ist das sehr unwahrscheinlich und die oben (Abbildung 3) gezeigten Ergebnisse von Euromomo deuten ohne Zweifel auf ein solches Ergebnis hin.

Doch kann die Politik alleine auf eine solche Logik bauen? Das kann niemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Mit hundertprozentiger Sicherheit kann man aber sagen, dass es genau diese Logik ist, auf die alle einschließlich der Politik setzen, die auf eine baldige erfolgreiche Impfung setzen. Impfung ist ja nichts anderes als die Immunisierung größerer Bevölkerungsteile. Wenn man darauf hofft, muss man auch anerkennen, dass die erste Welle, die eine völlig unvorbereitete Bevölkerung traf und offenbar sehr groß war, Teile der Bevölkerung immunisiert hat, so dass die zweite Welle, die von den üblichen saisonalen Bedingungen ausgelöst wurde, nicht wieder so groß werden wird wie die erste. Die dritte Welle, bei der dann die Impfung schon eine Rolle spielen dürfte, wird nochmals kleiner sein.

Es ist keine Kunst vorherzusagen, dass die Spitze dieses Winters, die in vielen Ländern schon überschritten ist, deutlich unterhalb der Spitze des Frühjahrs bleiben wird. In Frankreich etwa ist nun bei der zweiten Welle eindeutig der Höhepunkt überschritten. Alle Indikatoren zeigen klar nach unten. Die Sterblichkeit war wiederum erhöht, allerdings blieben die Werte deutlich hinter denen vom Frühjahr zurück. Auch Belgien, das stark betroffen war, ist ohne Zweifel „über den Berg“; auch hier mit einer geringeren „Übersterblichkeit“ als im Frühjahr. Ähnliches gilt für Spanien. Bei den zu erwartenden vergleichbaren Verläufen in den anderen Ländern, ist mit einer Überlastung des Gesundheitssystems höchstens in einigen regionalen Hotspots zu rechnen, aber auf keinen Fall für Europa insgesamt und vermutlich auch für kein einzelnes Land insgesamt.

Die Rolle der Politik

Bleibt die Frage, welche Bedeutung die Lockdowns bei all dem haben. Lockdowns sind der Versuch, Teile der Bevölkerung vom Virus fernzuhalten, um eine temporäre Überforderung der Gesundheitssysteme zu vermeiden. Das mag durchaus in einer Situation wie im Frühjahr angebracht sein, wo große Unsicherheit über die Eigenschaften des Virus herrscht. In Kauf genommen wird dabei, dass weniger Menschen immun gegen das Virus werden, was die zweite Welle, die man ja nirgendwo außer in China bisher vermeiden konnte, größer macht, als sie sonst gewesen wäre (aber sie bleibt dennoch kleiner als die erste).

Das Problem bei der quantitativen Einordnung des Lockdowns ist, dass seine Auswirkungen mit dem ohnehin zu erwartenden Brechen der Welle zusammentreffen, denn die Politik verordnet strenge Maßnahmen in der exponentiellen Phase, weil sie dann sieht, dass die Zahl der Toten oder der Menschen, die mit Covid-19 in Intensivstationen eingeliefert werden, steigt. Die Notwendigkeit, Lockdowns einzusetzen, sinkt jedoch mit jeder Welle und ist vor allem dann gering, wenn schon bei der ersten Welle die Krankenhäuser nicht überlastet waren und die Sterblichkeit nicht merklich gestiegen ist.

Die obige Analyse, um das klarzustellen, hat absolut nichts mit dem Konzept der Herdenimmunität zu tun. Wer wie ich rät, die saisonalen Abläufe in die politischen Überlegungen einzubeziehen, suggeriert keineswegs die Aussage, es gebe ohnehin keine politischen Möglichkeiten, temporäre Überlastungen der Krankenhäuser zu vermeiden, also müsse man alles laufen lassen.

Herdenimmunität bildet sich allerdings auch in der Weise, dass von Saison zu Saison immer größere Teile der Bevölkerung infiziert werden. Keineswegs würde dabei, wie das manchmal in Horrorszenarien an die Wand gemalt wird, die gesamte Bevölkerung auf einen Schlag infiziert. Es bleibt immer bei einem saisonalen Takt. Das Konzept der Herdenimmunität ist allerdings beim ersten Auftreten des Virus mit hoher Unsicherheit verbunden und die Politik, das haben die weltweiten Erfahrungen gezeigt, kann darauf nicht einfach setzen.

Zusammengefasst ergibt sich ein ziemlich klares Bild. Covid-19 ist eine sehr ernstzunehmende Krankheit und es ist auf jeden Fall gerechtfertigt, die Bevölkerung von Seiten der Politik davor zu warnen und bestimmte Verhaltensempfehlungen zu geben. In der ersten Phase im Frühjahr 2020, bei großer Unsicherheit bezüglich der Wirkungen des Virus, waren auch drastische Maßnahmen vertretbar. Inzwischen sollte man aber national und international genügend Fakten kennen, um auch ohne die unzuverlässigen Fallzahlen die Dynamik des Infektionsgeschehens besser zu verstehen. Größere Gelassenheit von Seiten der Politik ist angesagt, auch wenn es, um es noch einmal zu betonen, unbestreitbar ist, dass Covid-19 eine sehr ernstzunehmende Krankheit ist.

Anhang 2

Gibt es exponentielles Wachstum? (vom 6. Januar 2021)

Die Antwort auf die Titelfrage ist einfach: Nein, jedenfalls nicht in den Zeiträumen, die uns von den Doomsday-Predigern des exponentiellen Wachstums üblicherweise vorgehalten werden. Die Mathematik ist manchmal eben ein extrem schlechter Ratgeber.

Mit kaum einem Phänomen kann man Menschen besser erschrecken als mit dem „exponentiellem Wachstum“. Wer von uns wurde nicht von Kindesbeinen an mit der berühmten Schachgeschichte traktiert, wo ein ausgesprochen dummer König einem Gläubiger verspricht, mit einer von Feld zu Feld verdoppelten Zahl von Weizenkörnern auf einem Schachbrett seine Rechnung zu bezahlen.

Große Konjunktur hat aus gegebenem Anlass auch das Seerosenbeispiel, wo uns überaus kluge Mathematiker mit der Tatsache konfrontieren, dass ein Teich in Windeseile vollständig von Seerosen bedeckt sein kann, wenn deren Wachstum exponentiell ist. Wir kleingeistigen Nicht-Mathematiker müssen dann die Frage beantworten, an welchem Tag der See wohl voll ist, wenn er am 39. Tag des Wachstums „erst“ zur Hälfte gefüllt ist. Da wir sicher falsch raten, erwarten die klugen Mathematiker, dass wir quasi in intellektuelle Ohnmacht fallen, wenn sie uns verraten, dass das schon am Tage 40 der Fall sein wird.

Ganzen Generationen wurde mit der Zinseszinsrechnung die teuflische Logik des Kapitalismus vor Augen geführt. Wenn jemand nämlich im Jahr Null unserer Zeitrechnung auch nur einen Euro zurückgelegt hat und dieser eine Euro in all den Jahren seitdem zu drei Prozent verzinst wurde, besitzt unser Sparer inzwischen drei Erden aus purem Gold – oder so ähnlich. Auf die einfache Gegenfrage, welcher Irre im Jahr Null dem Sparer versprochen hat, ihm 2000 Jahre lang drei Prozent Zins zu zahlen, kommt komischerweise niemand.

Schließlich geht es um das exponentielle Wachstum der Wirtschaft selbst. Wir können angesichts einer begrenzten Erde nicht unbegrenzt Wachstum anstreben, hören wir allenthalben. Machten wir weiter so wie bisher und versuchten, allen Menschen den Lebensstandard des industrialisierten Nordens zu verschaffen, bräuchten wir in hundert Jahren schon drei Erden – oder so ähnlich. Wiederum sind wir verblüfft, wie die Mathematik bei manchen Fragen mit leichter Hand die „Lösung“ diktiert, während Logik und Erfahrung einfach beiseite geschoben werden. Auch hier vergisst man allzu häufig zu fragen, wer die drei Erden liefern soll, die von der „Menschheit“ in hundert Jahren nachgefragt werden.

Was ist exponentielles Wachstum?

Üblicherweise bezieht sich das exponentielle Wachstum auf die Bewegung einer absoluten Größe. Wächst eine vorgegebene Geldsumme mit einer konstanten Wachstumsrate, wird das Ergebnis in Geldeinheiten mit einer Kurve beschrieben, die nicht linear ansteigt, sondern in ihrem Verlauf immer steiler wird. Aus einhundert Euro sind bei einer Wachstumsrate (einem Zins) von drei Prozent am Ende eines Jahres 103 Euro geworden. Werden die 103 Euro wiederum mit drei Prozent verzinst, sind es am Ende des zweiten Jahres nicht 106 Euro, die der Sparer erwarten kann, sondern 103 multipliziert mit 1,03, was 106,9 ergibt.

Das sieht am Anfang nach wenig aus, aber es ist klar, dass mit zunehmend größer werdenden absoluten Beträgen, die zu verzinsen sind, der Abstand zwischen einer linear verlaufenden Kurve (die eine abnehmende Wachstumsrate aufweist) und einer exponentiell ansteigenden (die eine konstante Wachstumsrate aufweist), immer größer wird. Im Ergebnis entstehen über viele Perioden die steil in den Himmel ragenden Kurven, die uns – ob unserer eigenen Tollkühnheit – Schauer über den Rücken jagen sollen. Bei der Schachgeschichte mit den Weizenkörnern beträgt die Wachstumsrate allerdings einhundert Prozent, was die tödliche Entwicklung selbstverständlich ganz ungeheuer beschleunigt.

Doch das ist, die Mathematiker mögen mir verzeihen, nur eine ziemlich belanglose Zahlenspielerei. Wenn wir wissen, wie es kommen könnte, wissen wir noch lange nicht, wie es kommt. Mit anderen Worten, wir wissen jetzt, dass der König, der die Schachwette abschloss, ein kompletter Idiot war, mehr aber kann man auch mit dem besten Willen aus der Geschichte nicht lernen.

Wie lange wächst die Seerose?

Ähnlich ist es mit dem Seerosenbeispiel. Stellt man die Aufgabe unter Angabe von halbwegs realistischen Bedingungen, merkt jedes Kind, dass daraus für die reale Welt nichts zu lernen ist. Fragt man nämlich, wie lange die Seerosen brauchen, um auf einem klar begrenzten Teich mit begrenztem Nahrungsangebot den ganzen See zu überwuchern, wird jeder sofort fragen, warum ihm eine solch schwachsinnige Frage überhaupt gestellt wird. Er (oder sie selbstverständlich) weiß aus Erfahrung, dass es bei begrenzten Ressourcen kein unbegrenztes Wachstum geben kann.

Lange bevor die Seerose sich der Hälfte des Teiches nähert, wird sie unter natürlichen Bedingungen Schwierigkeiten haben, die Nährstoffe zu finden, die sie bräuchte, um sich ungebremst exponentiell zu vermehren. Folglich stoppt das Wachstum lange bevor dieser Punkt erreicht ist und kommt vermutlich ganz zum Stillstand. Das schließt natürlich nicht aus, dass es pathologisches Wachstum (von Algen oder Seerosen) geben kann, wenn der Mensch den Teich mit Dünger vollschüttet. In der Natur, wo seit Jahrmillionen ein System von Kräften und Gegenkräften miteinander ringt, ist zerstörerisches exponentielles Wachstum einer Art extrem selten (darauf weist auch Rainer Fischbach hin).

Ähnlich ist es bei dem Zinsbeispiel. In den letzten 2000 Jahren gab es vermutlich nur in 100 bis 150 Jahren wirtschaftliche Bedingungen, die es überhaupt erlaubt haben, systematisch und auf der ganzen Breite der Volkswirtschaft einen Zins zu zahlen. Ansonsten waren die Zinsversprechen, die von den Schuldnern abgegeben wurden, immer mit einem hohen Risiko verbunden bis hin zum Totalausfall, also dem Verlust des gesamten eingesetzten Betrages. Unzählige Krise haben in großem Stil Kapital vernichtet, so dass die Versprechen der Schuldner von vorneherein nicht eingelöst werden konnte. Und, um das nicht zu vergessen, in den letzten zehn Jahren ist der Zins in der industrialisierten Welt fast vollständig verschwunden (in Japan schon seit nahezu dreißig Jahren).

Wann und ob der regelmäßig gezahlte Zins, den man als Basis für eine Zinseszinsrechnung nehmen kann, jemals wieder zum Vorschein kommt, ist eine ganz offene Frage. Sie ist, wie oben schon angedeutet, eng verwoben mit der Frage nach dem Wachstum schlechthin. Und auch hier muss man konstatieren, dass es dieses Wachstum der Wirtschaft, das man exponentiell nennen könnte, nur in einem verschwindend geringen Zeitraum der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Aber selbst da war es nicht gleichmäßig vorhanden, sondern immer wieder von Krisen und Rezessionen unterbrochen, so dass es nicht einfach extrapoliert werden durfte.

So wird es auch in Zukunft sein. Die Zuwachsraten der heutigen Wirtschaft einfach um hundert Jahre fortzuschreiben, ist eine unsinnige Übung. Entweder es gelingt, die wirtschaftliche Entwicklung natur- und ressourcenverträglich umzugestalten oder die Menschheit wird sich auch hinsichtlich des großen Ziels anpassen müssen, die Lebensbedingungen und den Lebensstandard der Masse der Menschen dauernd zu verbessern. „Wachstum“ war noch nie eine absolut vorgegebene Größe, sondern hat sich in dem Sinne immer gewandelt, dass sich die Güterstrukturen veränderten und auch die Leistungen, die der Mensch sozusagen direkt von der Natur bezogen hat.

Die fortwährende Drohung mit den Gefahren des exponentiellen Wachstums, stumpft diejenigen, die es eigentlich aufrütteln soll, allmählich ab. Diesen Effekt darf man nicht unterschätzen. Die Menschen können gut mit ganz konkreten Bedrohungen umgehen oder mit konkreten Rezepten, um die Anpassung ohne allzu große Katastrophen zu bewältigen. Auf allgemeine Drohungen, ihre Lebensweise sei nicht naturkompatibel, reagieren sie mit zunehmender Lethargie oder gar mit Aggression, weil selbst dann, wenn sie die Zusammenhänge verstehen, keineswegs klar ist, ob und wie der einzelne etwas beitragen kann, wenn der Staat keine klaren Regeln schafft.

„Exponentiell“ wird inflationär verwendet

Politisch verantwortlich ist es folglich gerade nicht, immer sehr schnell mit den Gefahren des exponentiellen Wachstums zu drohen. Aufgabe verantwortungsvoller Politik ist es, genau zu untersuchen (untersuchen zu lassen), unter welchen Bedingungen und für welche Zeiträume einmal ein exponentieller Verlauf einer zu beobachtenden Kurve möglich und wahrscheinlich ist. Nur wer die exponentielle Logik jenseits der schlichten Mathematik durchschaut, kann verantwortungsvoll abwägen, wie groß die Gefahr eines exponentiellen Wachstums wirklich ist und was man dagegen tun kann.

Notwendig ist es zum einen, die Daten, auf die man sich stützt, genau zu kennen und sie dann angemessen zu interpretieren. Dazu muss man entweder viel über die Zusammenhänge, die zum Entstehen der Kurven führen, wissen oder man muss sie genau beobachten und aus den Verläufen lernen, was man nicht von vorneherein weiß. Ein konjunktureller Aufschwung der Wirtschaft beispielsweise besteht immer aus einer exponentiellen Phase, die aber regelmäßig endet, weil es am Arbeitsmarkt oder an anderer Stelle Knappheiten und steigende Preise gibt. Würgt die Politik den Aufschwung zu früh ab, weil sie Inflation fürchtet, richtet sie womöglich großen Schaden an, weil Einkommensmöglichkeiten vernichtet werden. Im Abschwung ist es umgekehrt, hier ist frühes Eingreifen fast immer sinnvoll, weil wir keine verlässlichen Mechanismen kennen, die eine Abwärtsspirale ohne politische Stabilisierung aufhalten könnten.

Gute Politik besteht immer aus einer Abwägung der Wirkung der endogenen Mechanismen des Zyklus und der Handlungsoptionen, die der Politik zur Verfügung stehen. Wenn man wenig über die endogenen Mechanismen weiß, muss man sich verstärkt auf die reine Beobachtung der Entwicklungen verlassen. Auf dieses Erfahrungswissen, das auch aus internationalen Vergleichen gewonnen wird, kann man auf keinen Fall verzichten. Erkennt man vergleichbare zyklische oder saisonale Muster über viele Länder hinweg, muss man darin zum Ausdruck kommende endogene Dynamik würdigen, um die Dimension und den Zeitpunkt der notwendigen politischen Eingriffe besser abschätzen zu können.

Leider gibt es alles das nicht. Je mehr Zahlen vorhanden sind, das lehrt das vergangene Jahr, umso weniger gelingt es, eine gewisse Ordnung in die Zahlen zu bringen. Die völlig undifferenzierte Vielfalt von Daten und Informationen wird so zu einem eigenständigen Problem. Nicht nur, dass die Politik der Bevölkerung keinerlei Anleitung zur Interpretation der Zahlen gibt, sie verwendet selbst die am schnellsten verfügbaren Zahlen, ohne genau zu überprüfen, ob die Zahlen für die Zwecke geeignet sind, für die sie benutzt werden sollen.

Verstärkt wird das Tohuwabohu durch die große Masse der Medien, die jede Zahl, die über die Ticker läuft, nahezu ungefiltert weiterleitet, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, ob und welche Verwirrung man damit stiftet. Der Philosoph Jörg Phil Friedrich war in den vergangenen Monaten einer der wenigen, die sich gegen die inflationäre Verwendung des „exponentiellen“ gewendet haben:

„Das bedeutet nicht, dass die Entwicklungen nirgends gefährlich sind oder dass die Probleme, die die Pandemie für die Gesundheitssysteme, die Wirtschaft und die Gesellschaften überhaupt mit sich bringt, nicht gefährlich seien. Aber das Wachstum ist nach wenigen Wochen nirgends exponentiell, unabhängig davon, ob in den Ländern harte Maßnahmen der Einschränkung des sozialen Lebens getroffen wurden, ob auf die Eigenverantwortung der Menschen vertraut wird oder ob die Politik gar nicht reagiert hat.“

Doch die wenigen warnenden Stimmen werden von der Flut der Belanglosigkeiten einfach weggespült. Genau das verhindert eine ruhige Analyse, von einer ernsthaften Diskussion ganz zu schweigen. Es ist gerade bei der Bewältigung von komplexen Problemen unter hoher Unsicherheit einfach nicht so, dass jede Information richtig und wichtig ist. Die Auswahl der Informationen und eine breite Diskussion ihrer Bedeutung ist absolut entscheidend für die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen.

Genau das fehlt. Wenn der Präsident des RKI am 10. 12. (hier, in der ersten drei Minuten) nach genau zwei Tagen erneut steigender Fallzahlen davon spricht, es drohe ein exponentielles Wachstum, das man unbedingt verhindern müsse, kann man nur konstatieren, dass er mit grundsätzlich ungeeigneten Zahlen operiert und ohne jede Vorstellung von realistischen Verläufen argumentiert. Das ist größtmögliche Konfusion auf höchstem Niveau und daraus kann niemals eine angemessene Politik werden.

[1] Was man leicht überprüfen kann, wenn man die damals von mir verwendete Graphik (Abbildung 3) von Euromomo heute in der aktuellen Version hochlädt.