In den Sondierungen im Vorfeld von Koalitionsverhandlungen und in deren medialer Begleitung spielen die Schulden des Staates eine herausragende Rolle. Insbesondere die konservativen Parteien und deren Medienlobbyisten fühlen sich aufgerufen, vor einer „Aufweichung“ der gesetzlich festgelegten Schuldenregeln in Deutschland und Europa zu warnen. Europa drohe eine Schuldenexplosion, wenn Deutschland, das in ihren Augen bisher der Hort der Stabilität war, nun im Gefolge der Coronakrise von den hehren und hergebrachten Prinzipien Abschied nehme. Nur durch von den privaten Unternehmen getriebenes Wachstum, so die Konservativen und Liberalen, könnten die öffentlichen Schulden wieder auf ein erträgliches Maß zurückgeführt werden.

Diese Diagnose samt der dazugehörigen Therapie ist reine Fantasie. Es mangelt ihr an allem: an einer Faktenbasis und an volkswirtschaftlicher Logik. Es ist mehr als erstaunlich, dass es gelingt, diese Geschichte immer wieder zu erzählen, ohne massiven Widerspruch derjenigen zu ernten, die im Bereich Wirtschaft als Experten auftreten. Das ist nur mit dem enormen ideologischen Bias der sogenannten Wirtschaftswissenschaften zu erklären. Alles, was nicht in ihr Uralt-Schema der funktionierenden Märkte passt, wird einfach ausgeblendet.

Gut, dass die Zusammenhänge so einfach sind, dass man sie auch ohne Studium der Volkswirtschaftslehre mit ein wenig gesundem Menschenverstand jederzeit nachvollziehen kann. Das ist genau das, was man von den Verhandlungspartnern in den Sondierungen und Koalitionsverhandlungen erwarten muss. Trifft die FDP mit ihren mehr als naiven Vorstellungen über die staatlichen Schulden nicht auf aufgeklärte Partner, die den Liberalen die Zusammenhänge erklären können, ist jede Koalition zum Scheitern verurteilt. Weder von Olaf Scholz noch von Armin Laschet kann man erwarten, dass sie dazu in der Lage sind. Alles hängt folglich an Robert Habeck, der immerhin – wie hier gezeigt – zu erkennen gegeben hat, dass er auf dem Wege ist, die einfachen Vorurteile, die auch seiner Partei nicht fremd sind, zu hinterfragen.

Bei einer angemessenen Diagnose der Lage in Deutschland und Europa erkennt man sofort, dass die Schuldenfrage politisch von entscheidender Bedeutung ist. Wer hier versagt, versagt auf fast allen anderen Feldern. Das gilt insbesondere für Europa, wo Deutschland in der EWU die Weichen neu zu stellen hat. Man muss sich davor hüten, auf Kurzschlüsse hereinzufallen, wie sie vom SPD-Vorsitzenden Walter-Borjans verbreitet werden (hier z. B.), der die Frage der staatlichen Schulden aus den Koalitionsverhandlungen ausblenden will, weil es sowieso keine Zweidrittel-Mehrheit im Parlament für eine Änderung der Schuldenbremse im Grundgesetz gebe. Eine solche Position ist mehr als fahrlässig. Sie drückt sich vor der notwendigen sachlichen Auseinandersetzung bei einer Frage, die für die Zukunft Deutschlands und Europas zentral ist.

Die logische Basis

Wie entstehen Schulden? Schulden entstehen immer dann, wenn es in der Rechnung einer Wirtschaftseinheit zu einer Lücke zwischen Ausgaben und Einnahmen kommt. Dahinter steht ein reales Ungleichgewicht der Art, dass die eine Partei über ihren Verhältnissen lebt (also mehr reale Ressourcen beansprucht, als sie in den Kreislauf hineingibt) und die andere unter ihren Verhältnissen lebt[1].

Diese Lücken zwischen Einnahmen und Ausgaben sind unproblematisch, wenn es in einer Volkswirtschaft Bedingungen gibt, die dafür sorgen, dass das Unter-den-Verhältnissen-Leben der einen Gruppe systematisch ausgeglichen wird durch das Über-den-Verhältnissen-Leben einer anderen Gruppe. Typischerweise sind es die privaten Haushalte innerhalb einer Volkswirtschaft, die weniger ausgeben als sie einnehmen, weil sie versuchen, durch „Sparen“ für die Zukunft vorzusorgen. Typischerweise waren es in der Vergangenheit die Unternehmen, die mehr ausgaben als sie einnahmen, weil sie in der Hoffnung investierten, mindestens einen Gewinn zu erzielen, der es ihnen erlaubte, die Zinsen, die üblicherweise auf einen Kredit zu zahlen waren, zu begleichen.

Der Staat müsste eigentlich keine Schulden machen, wenn gesichert wäre, dass die Unternehmen mindestens so viel investierten wie gespart wird, also die Ausgabelücke der privaten Haushalte gerade füllten. Dann stagnierte die Volkswirtschaft immerhin. Das Dumme ist nur, dass genau das keineswegs gesichert ist. Weil die privaten Haushalte weniger ausgeben als sie einnehmen, machen die Unternehmen Verluste. Denn die Einnahmen der privaten Haushalte kommen ja von den Unternehmen in Form von Arbeitseinkommen (und vom Staat in Form von Arbeitseinkommen und Transfereinkommen). Der Versuch der neoklassischen Theorie, hier einen Ausgleich zu konstruieren, bei dem der Zins am Kapitalmarkt als entscheidendes Glied funktioniert, muss als gescheitert angesehen werden und muss hier nicht noch einmal dargestellt werden (vgl. dazu etwa das Buch „Massenarbeitslosigkeit“).

Von einer Entwicklung, die sich mit „Wachstum“ oder „positiver Veränderung“ beschreiben ließe, ist eine solche Volkswirtschaft weit entfernt. Wachstum würde ja bedeuten, dass die Unternehmen nicht nur die Überschüsse der privaten Haushalte trotz eigener Verluste ausgleichen, sondern dass sie sogar mehr tun als dass, nämlich zusätzliche eigene Defizite anhäufen, die höher sind als die von den privaten Haushalten geplanten Überschüsse. Will der Staat Wachstum erreichen, muss er entweder selbst Ausgabenüberschüsse, also Schulden anstreben oder Bedingungen schaffen, die den Unternehmenssektor veranlassen, das zu tun.

Das Ausland besteht aus den gleichen Sektoren wie das Inland und ist daher in keiner Weise geeignet, per Saldo Schuldner oder Gläubiger zu sein. Hier gibt es ja selbst in der traditionellen Ökonomik keinen Mechanismus, der zulassen würde, dass ein Land permanent Überschüsse aufweist und andere Länder permanent Defizite. [2]

Der empirische Befund

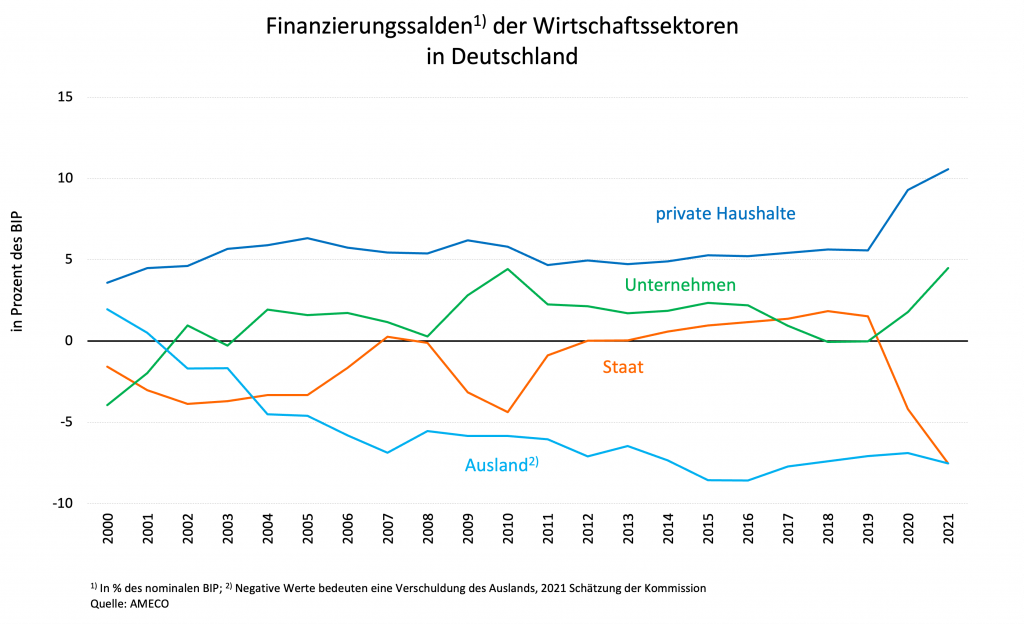

Alles, was derzeit diskutiert wird, wird unter der Voraussetzung diskutiert, es gebe in allen Ländern genau die Bedingungen auf der Seite der Unternehmen, die dafür sorgen, dass alle anderen Sektoren nicht gezwungen sind, Einnahmen-Defizite, also Schulden zu akzeptieren. Doch solche Bedingungen gibt es, wie die Abbildung zeigt, schon lange nicht mehr.

Abbildung

Seit zwanzig Jahren ist der Beitrag der Unternehmen zur wirtschaftlichen Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft keine Entlastung mehr, sondern eine Belastung. Trotz massiver Steuersenkungen zu Beginn der 2000er Jahre haben die Unternehmen nicht mehr zur Schließung der Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben beigetragen, sondern haben diese Lücke durch eigenes Sparen in fast allen Jahren vergrößert. Deutschland rettet sich durch Merkantilismus (auch das will ich nicht wiederholen, weil es hunderte Male diskutiert worden ist, z. B. hier).

In der Corona-Krise haben die Unternehmen und die privaten Haushalte vollkommen gleichartig reagiert, nämlich durch die Vergrößerung ihrer Ausgabenlücke, die der Staat ausgleichen musste, um einen noch weit größeren Absturz der Wirtschaft zu verhindern. Wer von den Unternehmen in dieser Lage Wachstumsbeiträge erwartet, muss vollkommen unwissend sein oder ein Interessenvertreter der Unternehmerschaft.

Bei der FAZ kann man sich das aussuchen. Sie schreibt:

„Als Finanzminister wird Lindner das Wünschenswerte mit dem Machbaren ausbalancieren müssen. Nicht nur die Koalitionspartner können ihn ausbremsen. Die Schuldenregel und der durch die Pandemie belastete Haushalt lassen wenig Raum für Neues. Um neue Wachstumschancen zu generieren, muss Lindner fast unmögliche Steuerentlastungen möglich machen. Davon profitiert dann nicht nur seine FDP, sondern das ganze Land.“

Fast noch abwegiger ist, was laut FAZ in einer Umfrage die „Wirtschaft“ selbst zu dieser Frage denkt:

„Interessant ist die Haltung der Fachleute aus der Wirtschaft zu Steuersenkungen. Nur 3 Prozent der Befragten wünschen sich diese, wenn das mehr Staatsschulden bedeuten würde. Ein knappes Drittel will Steuersenkungen mit Ausgabenkürzungen finanziert sehen. 17 Prozent sind für einen Mix aus Ausgabenkürzungen und neuen Schulden. Dagegen spricht sich knapp die Hälfte dafür aus, zur Not auf Steuersenkungen zu verzichten. „Im Ergebnis findet eine rein schuldenfinanzierte Steuersenkung so gut wie keine Anhänger“, resümiert EY.“

Steuersenkungen unter der Schuldenregel sind einfach dummes Zeug. Wenn der Staat das Geld, das er für die Steuersenkung braucht, durch Ausgabesenkungen an anderer Stelle hereinholen muss, ist eine Steuersenkung in Sachen Wachstum und Entwicklung sinnlos, ganz gleich, wem sie zugutekommt. Die Effizienzsteigerungen, die sich die FDP von einer Umverteilung von unten nach oben erhofft, werden in Zukunft so wenig eintreten wie in der Vergangenheit. Folglich bleibt zum Beispiel ein „Abspecken“ des Sozialhaushalts zugunsten der Soli-Abschaffung bestenfalls ein Nullsummenspiel, das die Ungleichheit vergrößert, voraussichtlich aber ist es ein Negativsummenspiel, das auch der Wirtschaft schadet.

Will man sogar die Steuern für Unternehmen senken, die per Saldo das Gegenteil von dem tun, was in einer funktionierenden Marktwirtschaft ihre Aufgabe ist, muss man wiederum blind oder ein Ideologe sein. Zu sagen, von Steuersenkungen, von denen die FDP profitiere, profitiere das ganze Land, ist pure Desinformation von einem Medium, das sich offenbar als Interessenvertreter versteht.

Wer die Schulden des Staates diskutiert, ohne zu sagen, wer die Schulden unter welchen Umständen stattdessen machen soll, wenn der Staat sie nicht macht, ist grundsätzlich ein Scharlatan. Dass die sogenannte Wirtschaftswissenschaft es zulässt, dass solche Scharlatane den Menschen suggerieren, es könne wirtschaftliche Entwicklung ohne Schulden geben, ist mit Abstand ihr größtes Versagen.

Anhang

Noch etwas grundsätzlicher habe ich vor einiger Zeit die entscheidenden Zusammenhänge so beschrieben:

„Die Tatsache, dass das Geldvermögen einer Volkswirtschaft immer Null ist, liefert den Schlüssel zu einer klaren und unbestreitbaren Analyse. Der Gewinn der Unternehmen, auf den es nach allgemein herrschender Auffassung für die Dynamik der Volkswirtschaft und damit auch für die staatlichen Schulden ankommt, ist nur in einem klaren logischen Korsett angemessen zu analysieren.

Diese Erkenntnis haben im Gefolge der Weltwirtschaftskrise mehrere Ökonomen nahezu gleichzeitig entwickelt. Einer davon war Wilhelm Lautenbach, der Beamter des Reichswirtschaftsministeriums während der großen Krise von 1929/30 war. Er hatte in großer Klarheit erkannt, dass die damals und heute herrschende Lehre einen entscheidenden logischen Defekt aufwies: Sie analysierte die Wirtschaft auf eine Weise, die unterstellte, Angebot und Nachfrage seien nicht nur für das einzelne Unternehmen und den einzelnen Haushalt unabhängig voneinander gegeben, sondern auch für die Gesamtwirtschaft. Das aber konnte nicht stimmen, erkannte Lautenbach, weil man leicht zeigen kann, dass es für den Unternehmenssektor nicht gilt.

Lautenbach teilte 1945 das gesamte Einkommen (E) der Volkswirtschaft (auf der Angebotsseite sozusagen) in Unternehmereinkommen (EU) auf der einen Seite und Nichtunternehmereinkommen (EN) auf der anderen auf. Da das gesamte Volkseinkommen (auf der Nachfrageseite) nur aus Konsum (V) und Investition (I) bestehen kann, schrieb er:

EU+EN =E=I+V

Lautenbach folgerte daraus: „Da aber das Einkommen der Nichtunternehmer pari passu mit der Produktion unmittelbar gegeben ist, eben durch die Höhe der Entschädigungen, die die Unternehmen an die Nichtunternehmer zahlen, während das Unternehmereinkommen gerade unbestimmt ist, erst auf dem Markt festgestellt wird, so hat es einen Sinn, diese Gleichung nach EU aufzulösen“. Nach einigen einfachen Umformungen entsteht daraus:

EU=I+VU –SN

Das bedeutet, dass das Einkommen der Unternehmer immer gleich ist dem Wert der Investition zuzüglich des Wertes des Verbrauchs der Unternehmer selbst, aber abzüglich der Ersparnisse aller Nichtunternehmer, also auch der des Staates. Staatliches Sparen schlägt sich unmittelbar als Verminderung des Gewinns der Unternehmen nieder und staatliche Ausgabenüberschüsse (Schulden) vergrößern die Gewinne der Unternehmen. Wer über staatliche Schulden redet, ohne diesen Zusammenhang zugrunde zu legen, bleibt vollkommen irrelevant.

Offensichtlich ist es so, dass jede Ausgabenkürzung, wo immer in der Volkswirtschaft sie vorgenommen wird, gleichartige negative Auswirkungen auf die Gewinne der Unternehmen hat. Ob es die privaten Haushalte sind, der Staat, die Unternehmen selbst oder die gleichen Akteure in den Ländern, die mit uns Handel treiben (das Ausland), immer führt eine Kürzung der Ausgaben einer dieser Gruppen bei gleichbleibenden Einnahmen dazu, dass die Gewinne der Unternehmen sinken.

Die Unternehmen nutzen und schaden sich selbst

Besonders eklatant ist das im Falle der Unternehmen. Reagieren die Unternehmen auf die Ausgabekürzungen mit eigenen Ausgabekürzungen, was den Normalfall darstellen dürfte, verschlechtern sie unmittelbar die Situation aller Unternehmen weiter, weil ihre Kürzungen nichts anderes bedeuten als Einnahmeausfälle für andere Unternehmen.

Dieses Phänomen kann man in seiner grundsätzlichen Bedeutung kaum überschätzen. Das heißt nämlich, dass es für das marktwirtschaftliche System ohne Intervention des Staates keine Möglichkeit der Selbststabilisierung im Falle eines negativen Nachfrageschocks gibt. Eine einmal ins Rollen gebrachte Lawine ist nicht mehr zu stoppen. Umgekehrt gilt ja auch, dass investierende und sich verschuldende Unternehmen die Situation aller Unternehmen ständig verbessern, ohne dass es dafür eine „natürliche“ Grenze gäbe. Der Zyklus der Konjunktur mit seiner offenkundigen Neigung, in beiden Richtungen zu „überschießen“, findet hier eine systematische Erklärung.

Für die Interventionen der Wirtschaftspolitik ist diese Erkenntnis von enormer Bedeutung. Es bedarf nicht dauernder Eingriffe, sondern es genügt in der Regel, durch eine antizyklische Maßnahme die Richtung zu ändern, in der die Unternehmen die Anpassung an eine sich ändernde Einnahmesituation vornehmen. Wenn allerdings die Unternehmen praktisch immer sparen, wie das in den meisten Ländern der Welt seit über zehn Jahren der Fall ist, dann ist der Staat permanent gefordert, neue Schulden zu machen, weil es sonst niemals aufwärts geht.

Auch „das Ausland“ resp. die dort agierenden Gruppen können mit der Kürzung ihrer Ausgaben (mit vermehrtem „Sparen“) die Situation der inländischen Unternehmen verschlechtern und die oben geschilderten Anpassungsmaßnahmen nach sich ziehen. Sinken die Ausgaben von Land B für Importe aus Land A, weil die Haushalte dort ihre Sparquote erhöhen, ist es zunächst offensichtlich, dass es auch nach neoklassischer Vorstellung keinen Kapitalmarktmechanismus gibt, der für einen Ausgleich in Land A sorgen könnte. Selbst wenn es in Land B eine Zinssenkung geben sollte, ist nicht ohne weiteres zu erwarten, dass es ebenfalls eine Zinssenkung in Land A gibt, zumindest dann, wenn die Länder flexible Wechselkurse zwischen ihren Währungen zulassen.

Es zeigt sich an diesen schlichten Überlegungen, dass der repräsentative Haushalt der Neoklassik, der mit seiner Entscheidung über mehr oder weniger Ausgaben aus einem gegebenen Einkommen, die Wirtschaft lenkt, eine Schimäre ist, ja, dass er in kaum zu überschätzender Weise zur allgemeinen Verwirrung beiträgt. Für die Wirklichkeit komplexer arbeitsteiliger Wirtschaften, wo die Unternehmen sich an anonymisierte Signale über Einnahmen und Ausgaben anpassen müssen, ist ein solcher Haushalt eine nur absurd zu nennende Vorstellung.

Die Handlungen, die ein bewusst herbeigeführtes Ausgabendefizit zur Folge haben, sind grundsätzlich nicht geeignet, auf der Seite der Unternehmen ein Verhalten anzuregen, das zu Ausgabenüberschüssen führt, weil die Nachfrage der Unternehmen, die Auslastung ihrer Produktionskapazitäten und ihre Gewinne sinken. Weil die Unternehmen selbst mit ihrer Anpassungsreaktion an sinkende Gewinne die Gewinne der Unternehmen insgesamt noch einmal verringern, besteht jederzeit die Gefahr einer kumulativen Verstärkung des Abschwungs.

Umgekehrt gilt, dass jede bewusste Herbeiführung eines Ausgabenüberschusses, sei es von der Seite des Staates, des Auslands oder der Unternehmen selbst, die Nachfrage- und Gewinnsituation der Unternehmen unmittelbar verbessert. Das wiederum schafft die Möglichkeit, dass die Unternehmen die positiven Impulse zu einer weiteren Vergrößerung ihres Ausgabenüberschusses veranlassen, was dann zu einem kumulativen Aufschwungsprozess führen kann.

Wilhelm Lautenbach hat das in seiner unnachahmlich knappen Art in die Worte gefasst: „Die Nachfrage der Unternehmer ist nicht eine Funktion ihres Einkommens, sondern ihr Einkommen ist eine Funktion ihrer Nachfrage“ (S.22). Wolfgang Stützel hat übrigens versucht, diesen (ihn offensichtlich schockierenden) Satz in einer Fußnote, die sich über mehrere Seiten zieht, zu erklären. Das ist ihm nicht gelungen, man kann aber klar herauslesen, dass auch er, der Herausgeber des Lautenbachschen Buches, diesen zentralen Satz weder inhaltlich noch im Sinne seiner wirtschaftspolitischen Bedeutung verstanden hat. Bei J. M. Keynes findet man diese bedeutende Einsicht schon in einer kurzen Bemerkung in seiner „Treatise on Money“ aus dem Jahre 1930.

Die Tatsache, dass ex post, also nach dem Ende aller Anpassungsprozesse dennoch alle Ausgabendefizite durch Ausgabenüberschüsse genau ausgeglichen werden, hat keinerlei Bedeutung für die Frage, ob der Prozess, der zu dieser ex post-Gleichheit führte, effizient oder sinnvoll war. Denn es ist entscheidend, ob der zwischen den ursprünglich getroffenen Entscheidungen und dem ex post Resultat liegende Prozess ein Aufschwung oder ein Abschwung war, ob also im Laufe des Prozesses die gesamtwirtschaftlichen Einkommen gestiegen oder gesunken sind.

Wir beobachten hier also eine starke Asymmetrie. Je nachdem, ob ein Ausgabenüberschuss oder ein Einnahmenüberschuss am Beginn eines dynamischen Prozesses steht, entwickelt sich die Wirtschaft in Richtung Einkommenssteigerung oder Einkommenssenkung. Die neoklassische Vermutung, man könne auch in einer komplexen Wirtschaft durch einen Einnahmenüberschuss, durch „Sparen“, durch Gürtel-enger-Schnallen mithilfe von „nichtkeynesianischen Effekten“ einen Wachstumsschub initiieren, ist von vorneherein vollkommen unsinnig.

[1] Ob es sich bei den dabei entstehenden Schuldbeziehungen formal um (Bank-) Kredite handelt oder nicht, ist – wie von Joachim Nanninga gezeigt – ganz unwichtig.

[2] Auch hier kommt es nicht darauf an, ob es sich bei den gesamten Verbindlichkeiten des Auslandes formal um Kredite handelt. In der Kapitalbilanz (von der Bundesbank regelmäßig veröffentlicht) ist im Einzelnen aufgeschlüsselt, aus welchen Bruttopositionen sich die Nettoposition eines Landes errechnet. Dazu gehören auch Kredite, aber auch der Saldo von anderen Kapitalverkehrstransaktionen kann eine Nettoverbindlichkeit für das „Land“ bzw. seine Bürger, Unternehmen oder die öffentlichen Haushalte darstellen.