Ich habe schon oft auf die enormen Inflationsdifferenzen in der EWU hingewiesen (zuletzt hier). Gerade hat Eurostat die Zahlen für den August dieses Jahres herausgebracht und die Lage verändert sich kaum. Dass die Löhne in einigen osteuropäischen Ländern deutlich schneller steigen als es auf längere Sicht wirtschaftlich verkraftbar ist, kann man auch unmittelbar an den Inflationsraten erkennen.

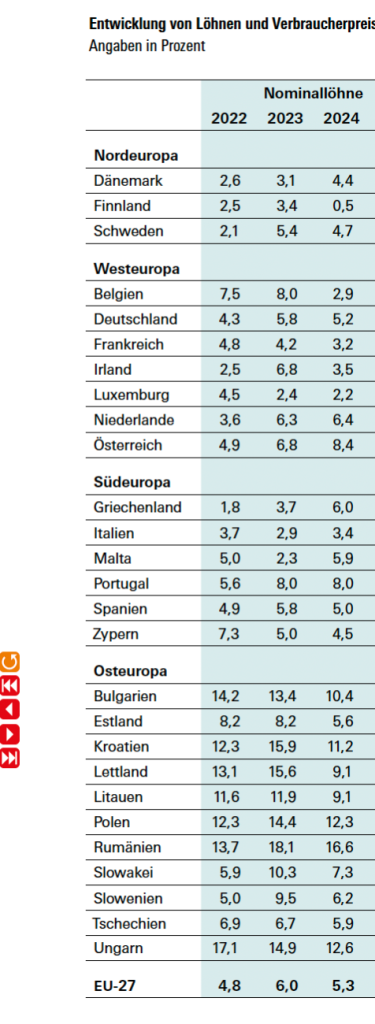

Die Lohnzuwächse, das zeigt die beiliegende Statistik, die ich dem europäischen Tarifbericht des WSI entnommen habe, sind bis zum vergangenen Jahr (für 2025 gibt es nur Prognosen der EU-Kommission, die ich ausblende, weil ich sie nicht ernst nehme) weit auseinandergelaufen (Tabelle 1). In Westeuropa ist es vor allem Österreich, das in den vergangenen Jahren Nominallohnzuwächse herausgehandelt hat, die weit über dem liegen, was sich die unmittelbaren Konkurrenten wie Deutschland gegönnt haben. Insbesondere in Frankreich und Italien waren die Abschlüsse der vergangenen Jahre sehr moderat.

Weit jenseits der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Länder liegen die Lohnzuwächse in vielen osteuropäischen Ländern, auch in denen, die Mitglied der EWU sind (Bulgarien gehört ab dem nächsten Jahr dazu). Nur Slowenien ist auf einem halbwegs erträglichen Pfad.

Tabelle 1

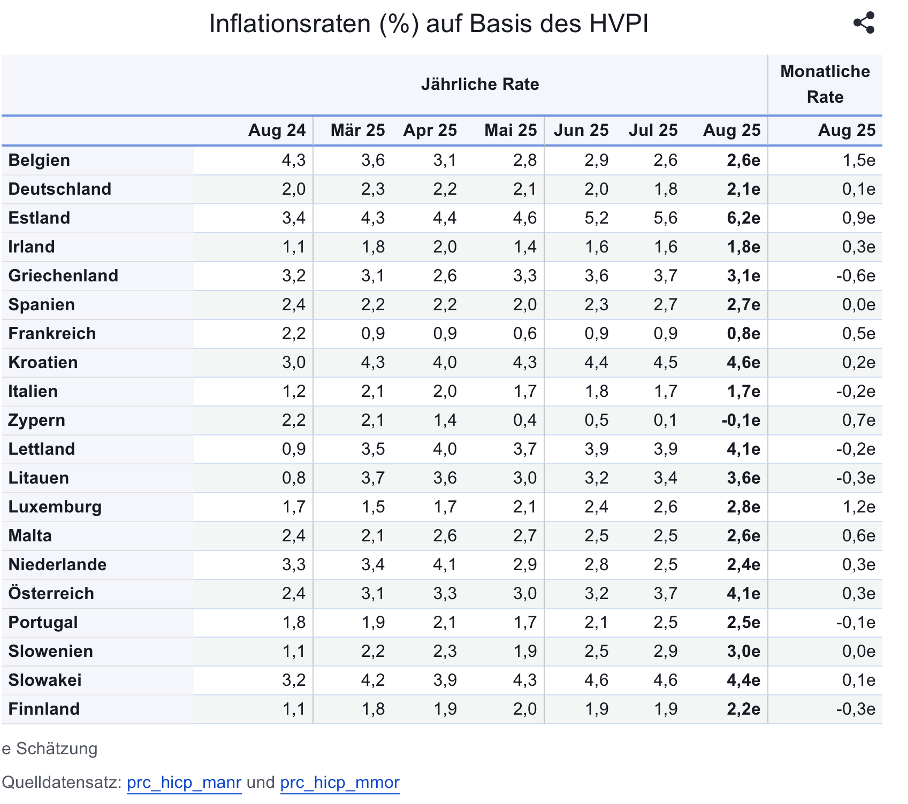

Das schlägt sich in den Inflationsdifferenzen in abgeschwächter Form nieder (Tabelle 2 von Eurostat). Österreich verzeichnet mit 4,1 Prozent im August einen wirklich hohen Wert, selbst im Vergleich zu Deutschland. Frankreich liegt bei nur 0,8 Prozent. Estland, Litauen, Lettland, Österreich und die Slowakei weisen bemerkenswert hohe Raten auf.

Tabelle 2

Dass die Inflationsratendifferenzen bei weitem nicht die Lohnkostendifferenzen abbilden liegt vor allem daran, dass der Wettbewerb verhindert, dass die Lohnkosten überwälzt werden. Folglich sind die Gewinne der Unternehmen enorm unter Druck. Die Produktivität dürfte nur eine geringe Rolle spielen, weil die Unterschiede zwischen den Ländern nicht sehr groß sind. Auch die Lohnstückkosten differieren erheblich (wie zuletzt hiergezeigt).

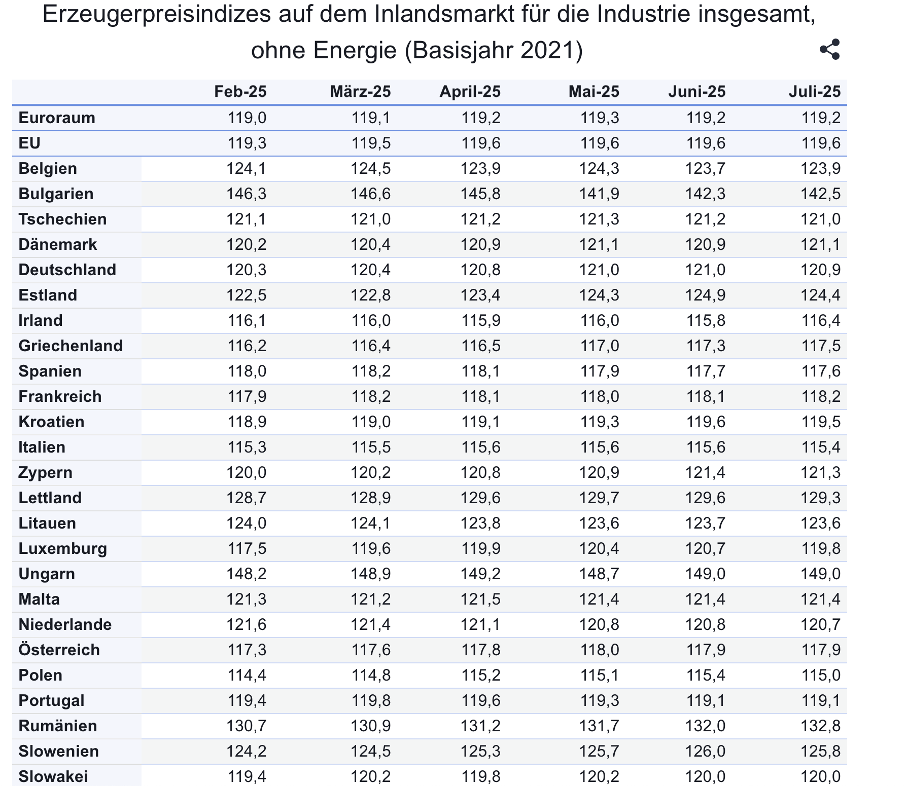

Wie stark der Wettbewerb insbesondere in der Industrie ist, lässt sich sehr gut an den Erzeugerpreisen für die Industrie (ohne Energie) ablesen, die auch gerade veröffentlicht worden sind. Ich habe schon oft darauf hingewiesen, dass dieser Indikator seit Beginn des Jahres 2023 absolut stabil ist, also keinerlei Zuwachs aufzeigt, obwohl seitdem viele Kosten inklusive der Löhne deutlich gestiegen sind.

Betrachtet man den Verlauf des Index für die einzelnen Länder (Tabelle 3), sieht man, dass im Verlauf dieses Jahres der Index auch für die Länder mit den hohen Lohnzuwächsen weitgehend stabil ist. Auch die Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahr (bei Eurostat unter dem oben genannten Link zu finden) zeigen das – mit der Ausnahme Bulgariens.

Tabelle 3

Das heißt, die Unternehmen in der Industrie sind insgesamt in der EU seit dem Ende der kurzfristigen Preissteigerungsraten der Jahre 2021 und 2022 nicht mehr in der Lage, die Preise überhaupt zu erhöhen. Dort, wo die Löhne weit jenseits der Produktivität gestiegen sind und es keine Möglichkeit der Währungsabwertung gibt, führt das unmittelbar zu Betriebsschließungen, zu Arbeitslosigkeit, zu Abwanderung und zu einer enormen Belastung für die zukünftigen Möglichkeiten dieser Volkswirtschaften. Wie diese Unternehmen im internationalen Wettbewerbsumfeld und im europäischen Binnenmarkt zurechtzukommen wollen, steht in den Sternen.

Diese Ergebnisse zeigen, dass überzogenen Lohnzuwächse, die sich im Gefolge der vorübergehenden Preissteigerungen ergeben haben, langfristige Probleme nach sich ziehen. Das Versagen der EZB wird hier besonders deutlich. Hätte die Notenbank von Anfang an eine klare Analyse gehabt und mit den Tarifpartnern in allen beteiligten Ländern klar kommuniziert, hätte man die Fehlinterpretation der Preissteigerungen als „Inflation“ vermeiden können. Das Ergebnis zeigt aber auch, dass die zur Zeit der „Inflationierung“ aufgekommenen Interpretationen der Preissteigerungen als Resultat einer „Gierflation“ von Seiten der Unternehmen völlig neben der Sache lagen.

Das Schweigen der EZB und der EU-Kommission zu diesen Vorgängen ist bezeichnend. Offensichtlich möchte man aus rein politischen Gründen keinerlei Zweifel an einer osteuropäischen Erfolgsgeschichte aufkommen lassen. Besonders krass ist der Fall Bulgariens. Man nimmt das Land in die EWU auf, obwohl offensichtlich ist, dass dessen Wirtschaft ohne massive Hilfe von außen den Beitritt nicht bewältigen kann. Alles ist in Europa dem Ziel untergeordnet, die Blockbildung gegenüber Russland voranzutreiben. Das wird sich früher oder später bitter rächen.