(dieser Artikel ist heute im Surplus-Magazin erschienen)

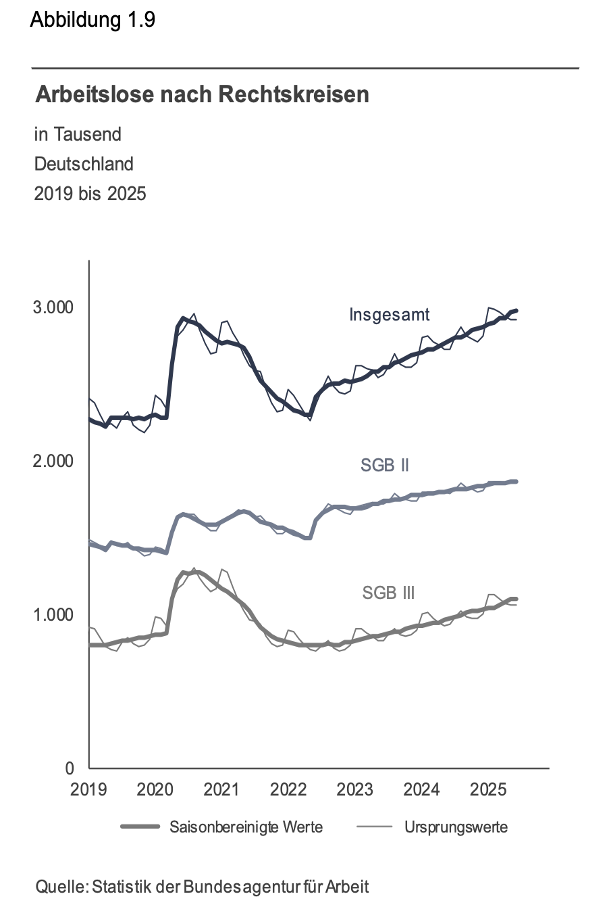

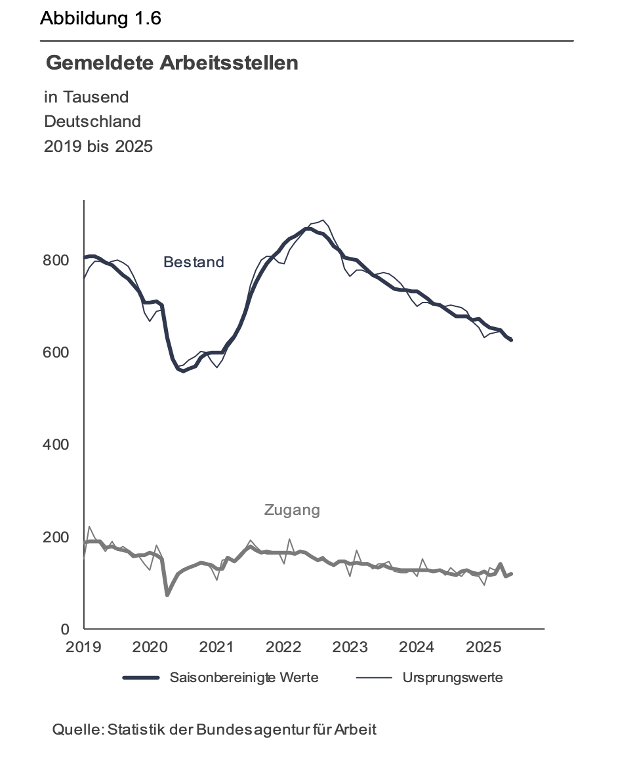

Im Juni 2025, das meldete die Bundesagentur für Arbeit in dieser Woche, ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland um 11 000 gestiegen und die Zahl der von den Unternehmen gemeldeten offenen Stellen ist um 9000 gefallen (saisonbereinigt natürlich). Offenbar hat man diesen Personen die Arbeit genommen, die sie eigentlich haben wollten. Gleichzeitig räumt die Bundesagentur in ihrem Monatsbericht ein, dass „die Chancen, Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung zu beenden, auf einem historisch niedrigen Niveau liegen“.

Damit sind seit Beginn des Jahres 2022, also unmittelbar nach dem Zeitpunkt, an dem der Corona-Schock wirtschaftlich weitgehend überwunden war, fast 600 000 Menschen zusätzlich arbeitslos geworden. In diesem Zeitraum ist die Zahl der offenen Stellen um 230 000 auf nur noch wenig mehr als 600 000 gefallen. Die untenstehenden beiden Original-Schaubilder der Arbeitsagentur zeigen zudem (jeweils die oberste Kurve), dass sich der Anstieg bzw. Abstieg sich bei beiden Zahlen sehr kontinuierlich vollzog.

Wer angesichts dessen davon redet, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet würde und damit insinuiert, die Arbeitnehmer präferierten Freizeit vor Arbeit, begibt sich auf das Niveau der (zumeist libertären) Ökonomen, die behaupteten, die Weltwirtschaftskrise vor fast einhundert Jahren sei das Ergebnis einer freien Entscheidung der Arbeitnehmer für mehr Freizeit gewesen. Man sieht daran nur: Die Irren sterben nicht aus.

Wenn man den Anstieg der Arbeitslosigkeit und den gleichzeitigen Abstieg bei den offenen Stellen erklären will, darf man nicht bei den Arbeitslosen suchen, denn mit der Zahl der offenen Stellen, die von den Unternehmen gemeldet werden, haben die Arbeitslosen absolut nichts zu tun. Man muss nach Indikatoren suchen, die zeigen, wieso die Unternehmen sich gezwungen sehen, auf die Verschlechterung ihrer Lage mit Entlassungen und einer Verringerung der offenen Stellen zu reagieren.

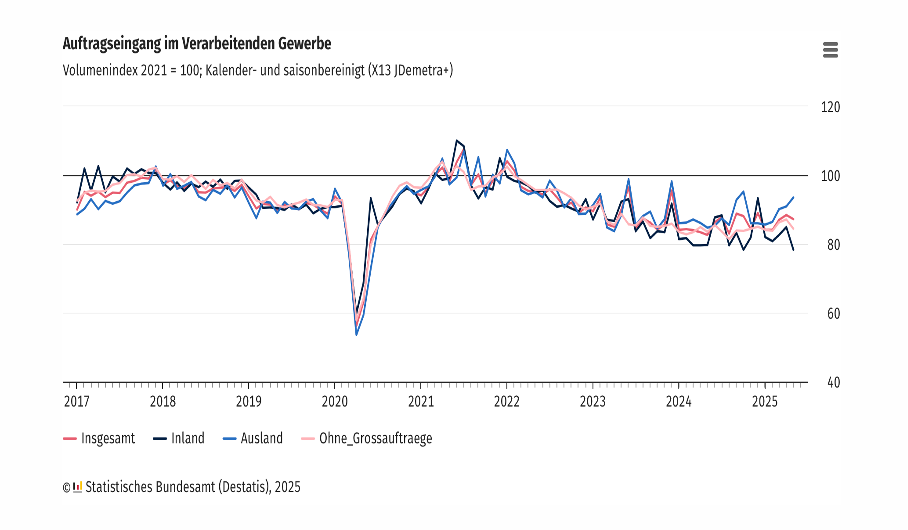

Nachfragerückgang auf breiter Front

Fündig wird man da, wo sich mit Beginn des Jahres 2022 große Verwerfungen ergeben haben. Die deutsche Industrie sieht sich genau seit diesem Zeitpunkt einer stetig sinkenden Nachfrage gegenüber. Seit Beginn des Jahres 2022 ist das Niveau der monatlich hereinkommenden Aufträge um gut 15 Prozent gesunken. Das ist für jedes betroffene Unternehmen ein Alarmzeichen ersten Ranges und hat Arbeitsplatzverluste und einen Rückgang der Investitionen zur Folge, weil die Unternehmen ansonsten in ihrer Existenz gefährdet sind. Wie die folgende Abbildung zeigt, sinkt der Auftragseingang bei der deutschen Industrie (hier das Originalbild des Bundesamts vom 4.6.2025) genau seit dieser Zeit. Er ist zwar in den letzten beiden Monaten nicht mehr gesunken, aber der letzte verfügbare Wert für den Mai zeigt wieder nach unten. Der besonders relevante Index „ohne Großaufträge“ (die rosa Kurve) macht keine Hoffnung auf einen Aufschwung.

Was sind die Ursachen für diesen Nachfragerückgang?

Wie viele Male auf dieser Seite erklärt (hier z. B.), ergab sich durch den Konflikt in der Ukraine und durch die westlichen Sanktionen gegenüber Russland ein Angebotsschock bei energetischen Rohstoffen, weil die für einige Zeit ausbleibenden Lieferungen aus Russland nicht schnell ersetzt werden konnten. Verstärkt durch Spekulation auf den Finanzmärkten ergaben sich Preissprünge bei Gas, Öl und Kohle, die den Verbrauchern erhebliche Realeinkommenseinbußen bescherten. Profitiert von diesen Preissprüngen haben die Produzenten der fossilen Energieträger einschließlich Russlands, das seine Lieferungen für den Weltmarkt keineswegs einschränken musste, sondern lediglich vermehrt über asiatische Länder abwickelte.

Ein Angebotsschock dieser Art, das hätte man seit den Ölpreisexplosionen der 1970er Jahre wissen müssen, löst einen massiven Nachfrageschock aus, weil die Begünstigten einen viel kleineren Anteil ihres Einkommens direkt wieder ausgeben, als es die Konsumenten aller betroffenen Länder getan hätten. Deutschland, das Land, das den größten Exportüberschuss der Welt besitzt, ist von einem solchen globalen Nachfrageschock am stärksten betroffen.

Hinzu kommt, und das macht die Sache dramatisch, dass die Geldpolitik, ebenfalls wie in den 1970er Jahren, aus Angst vor einer „Inflation“, den Nachfrageschock massiv verstärkte. Obwohl schon bald offensichtlich war, dass der Angebotsschock nur von kurzer Dauer sein würde (wie hier z. B. gezeigt), trat die Geldpolitik in den westlichen Industrieländern hart auf die Bremse. Damit würgte sie die Investitionstätigkeit vollends ab, was wiederum mit Deutschland einen der wichtigsten Investitionsgüterproduzenten besonders hart treffen musste. Die EZB hat allerdings, wie man einer geraden erschienenen Veröffentlichung entnehmen kann, bis heute nicht verstanden, was passiert ist. Doch dazu demnächst mehr.

Was sonst noch als Ursachen für die deutsche Misere genannt werden, ist alles Mumpitz. Es gibt weder einen beschleunigten Aufbau der bürokratischen Hürden seit Anfang 2022, noch gibt es eine Verschlechterung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit seitdem, deren Ursachen man in Deutschland zu suchen hätte. Auch die Strompreise und die übrigen ökologischen Rahmenbedingungen haben mit dieser rezessiven Entwicklung nichts zu tun. Viele der in den vergangenen Jahren beschlossenen Maßnahmen sind ärgerlich, weil sie einer falschen Diagnose der Ampelregierung geschuldet sind, aber als Ursache einer so breiten Fehlentwicklung scheiden sie aus.

Das wirtschaftspolitische Konzept der Regierung ist falsch

Die Schlussfolgerungen sind einfach. Die wirtschafts- und finanzpolitischen Konzepte dieser Regierung sind vollkommen ungeeignet, um die Misere zu beenden. Nur durch die Tatsache, dass sich diese Regierung einen großen Schluck aus der Schuldenpulle gönnt, kann der Wirtschaft kurzfristig auf die Beine geholfen werden. Ob und wie schnell das Infrastrukturprogramm Wirkung zeigt, ist jedoch eine völlig offene Frage, weil noch immer nicht geklärt ist, ob es zusätzlich zu den bisher geplanten Investitionen umgesetzt wird oder nur deren Finanzierung erleichtert. Wie ich gerade gezeigt habe, spricht jedoch wenig dafür, dass der gesamte finanzpolitische Impuls, der von der Regierung kommt, ausreicht, die in den meisten Prognosen erwartete Halbierung des Leistungsbilanzüberschusses auszugleichen.

Bleibt nur die Hoffnung auf die EZB. Die hat zwar die Zinsen gesenkt, nachdem sich gezeigt hatte, das die Erwartung der Falken im Zentralbankrat in Sachen Inflation total daneben war (wie hier am Beispiel der Deutschen Bundesbank gezeigt), aber nun zögert sie mit weiteren Zinssenkungen, weil sie versucht, einen „neutralen“ Kurs zu finden, bei dem die Wirtschaft weder gebremst noch angeregt wird. Dieser Versuch der EZB bedeutet für Europa insgesamt, wo die Finanzpolitik, anders als in den USA, weiterhin auf der Bremse steht, eine fatale Blockade der Wirtschaftspolitik und birgt die Gefahr, dass Europa erneut ein ganzes Jahrzehnt verliert.