Morgen erscheint im Westend-Verlag das Buch „Kampf der Nationen“ von Patrick Kaczmarczyk. Der Autor gibt hier eine kurze Einführung, die anschaulich zeigt, dass Wettkampf der Nationen eine wirklich absurde Idee ist. Es ist aber genau diese Idee, auf der die deutsche und große Teile der europäischen Wirtschaftspolitik seit einigen Jahrzehnten basieren. Deswegen ist das Buch von Patrick Kaczmarczyk nicht nur zeitgemäß, sondern von allerhöchster politischer Bedeutung.

Ein Gastbeitrag von Patrick Kaczmarczyk

Wettbewerbsfähigkeit war in den letzten 20 Jahren das Lieblingsthema der Politik. Quer durch die Parteien und durch ganz Europa wurde gefordert, dass „alle“ Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen müssten. Selbst der Einwand, ein solches Vorhaben müssen schon aus logischen Gründen scheitern, weil Wettbewerbsfähigkeit kein absolutes, sondern ein relatives Konzept ist, hat nicht gefruchtet. Die Politik hat immer wieder versucht, Lohnkürzungen und Strukturreformen unter dem Mantra der Wettbewerbsfähigkeit durchzusetzen. Insbesondere in Südeuropa hielt man diese Politik nach Ausbruch der Eurokrise für alternativlos. Jedes Land versucht seither verzweifelt, seine Handelspartner in Sachen Wettbewerbsfähigkeit zu überbieten – und Deutschland ist dabei – nach 20 Jahren Lohnzurückhaltung – der Goldstandard.

Wäre die neoklassische Theorie, die dieser Politik zugrunde lag, auch nur ansatzweise richtig, so hätte den Reformen – allen voran den massiven Lohnkürzungen in Griechenland – ein Beschäftigungsboom folgen müssen, der seinesgleichen sucht. Niedrigere Löhne, so die herrschende Theorie, hätten schließlich zu mehr Nachfrage nach Arbeit führen müssen. Doch stattdessen mündete die Politik in höhere Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Stagnation, die sich in weitläufigem Populismus entlud.

Welche Art des Wettbewerbs wollen wir?

Wettbewerbsfähigkeit für alle und maximale Preisflexibilität sind eben keine Grundvoraussetzungen für einen funktionierenden Markt. Doch in Brüssel und in den meisten Hauptstädten regiert immer noch das Denken, dass „der Wettbewerb“ möglichst „perfekt“ sein müsse, um den Wohlstand zu steigern und für mehr Beschäftigung zu sorgen. Grundlage dieses Modells ist die neoklassische Theorie, in der vollkommener Wettbewerb das Ziel sein muss, weil nur dann jeder Produzent die Inputfaktoren effizient einsetzt und damit die wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Gesellschaft maximiert.

Wer sich in einem solchen Markt auch nur die kleinste Ineffizienz erlaubt, der wird seine Güter zu einem Preis anbieten müssen, der über dem Marktpreis liegt – und ist damit von Insolvenz bedroht. In einem solchen Markt haben die Produzenten keinerlei Marktmacht, denn sie müssen ihre Produktionsverfahren jederzeit den an anderen Märkten bestimmten relativen Preisen von Arbeit und Kapital anpassen, um im Markt zu bleiben. Wer weniger produktiv als der Durchschnitt des Marktes ist, kann wirtschaftlich nicht überleben.

Die Theorie kann allerdings nicht erklären, woher die Produktivität kommt, an die sich alle anpassen sollen. Wie kommt es zu neuen Erfindungen und neuen Produktionsverfahren, wenn keiner aus dem effizienten Markt ausbrechen kann? Diese Frage stellte sich vor mehr als hundert Jahren Joseph Alois Schumpeter und er gab eine Antwort, die es in sich hatte. Er konstatierte, dass das statische Gleichgewichtstheorem der Neoklassik das eigentlich Interessante, nämlich die dynamische wirtschaftliche Entwicklung des Kapitalismus überhaupt nicht erklären kann. Für ihn war die neoklassische Theorie „leer und nichtssagend“ und stellte höchstens eine frühe und damit zu überwindende Stufe einer Wissenschaft von der Wirtschaft dar. Technologische und gesamtgesellschaftliche Entwicklung, so Schumpeter, ist unmöglich, wenn ständig perfekter Wettbewerb herrscht.

Entwicklungsfördernder Wettbewerb

Wettbewerb per se führt nicht zu Entwicklung. Es kommt auf die richtige Art des Wettbewerbs an. Wenn Firmen ihre Wettbewerbsfähigkeit dadurch steigern, dass sie die vorhandenen Produktionsmethoden einfach mit niedrigeren Löhnen kombinieren, die sie mit Macht durchsetzen, dann findet – von den Folgen in Form höherer Arbeitslosigkeit ganz abgesehen – gerade keine Erneuerung der Produktionsstrukturen statt und damit auch keine Entwicklung.

Eine Erneuerung der Produktionsstrukturen, die mit einer höheren Gesamtproduktivität einhergeht, entsteht nur durch Innovationen, das heißt durch eine Neukombination von Arbeit und Kapital – bei der in der Regel weniger Arbeit als vorher eingesetzt wird. Gibt der der Pionier seine höhere Produktivität in Form sinkender Preise weiter, erringt er einen Kostenvorteil gegenüber seinen Konkurrenten, aber gleichzeitig steigt die Kaufkraft aller Konsumenten und folglich deren Nachfrage. Um diese Nachfrage zu befriedigen, müssen die vom Pionierunternehmen eingesparten Arbeitskräfte woanders wieder eingestellt werden. Alle haben in Form höherer Einkommen profitiert und die Zahl der Arbeitsplätze ist unverändert geblieben.

Der Pionier erzielt genau den monopolartigen Vorteil, der im perfekten Markt nicht vorgesehen ist. Eifern ihm die anderen Unternehmer nach, verliert er diesen Vorteil im Laufe der Zeit wieder und muss erneut versuchen, die anderen Unternehmen auszustechen – und zwar erneut über eine technische Innovation bei den produktionsverfahren oder ein neues Produkt. Während im neoklassischen Wettbewerb alle Firmen überleben, die es schaffen, sich an den – vom Himmel gefallenen – technologischen Standard ein für allemal anzupassen, zwingt der Schumpetersche Pionier und Innovator sie immer wieder dazu, sich umzustellen und ebenfalls dynamisch zu agieren. Es stellt sich die einfache Frage: Welche Art von Wettbewerb strebt die Politik an: Statik oder Dynamik?

Wirtschaftspolitischer Dogmatismus in Europa

Die Wettbewerbsdynamik in Europa ist von dem Modell des perfekten Wettbewerbs geprägt. Die institutionellen Rahmenbedingungen sind darauf ausgerichtet, dass alle Inputfaktoren so flexibel wie möglich sind. Personenfreizügigkeit, Kapitalverkehrsfreiheit, Freiheit für Waren und Dienstleistungen, Beschränkung der Staatsausgaben und so weiter. In einem solchen Umfeld besteht ein Anreiz zur Anpassung der Kosten der Unternehmen nach unten, nicht aber der entscheidende Anreiz zur Innovation.

Das vielleicht anschaulichste Beispiel bietet die Automobilindustrie. Zwar wird sie oft und gerne als Paradeindustrie vorgestellt, um zu zeigen, dass es gerade nicht die Kosten, sondern die Innovationen sind, die die deutschen Exporte antreiben. Doch einer nüchternen Betrachtung des Sektors hält diese Ansicht nicht stand.

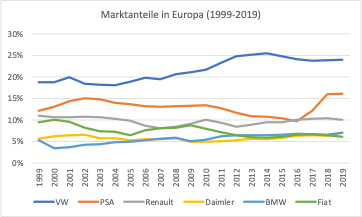

Schaut man sich an, wie sich die Marktanteile in Europa verschoben haben, dann ist es offensichtlich, dass die deutsche Expansion vor allem ab Mitte der 00er-Jahre Fahrt aufnahm (Daimler war bis 2007 noch mit Chrysler fusioniert). Der unangefochtene Spitzenreiter war dabei Volkswagen, denn ab 2012 wurde ca. ein Viertel des gesamten Marktes besetzt. Da der Markt insgesamt stagnierte, ging das Wachstum der deutschen Hersteller direkt zulasten der anderen Player im Markt.

Abbildung 1

Neben Fiat fällt insbesondere auf, dass auch Peugeot und Renault ab 2004 einen kontinuierlichen Abstieg hinlegten. Renault hielt nach einem kurzen Einbruch nach der Finanzkrise zwar noch dagegen, doch das gesamte Wachstum stammte von der Billigmarke Dacia, die in Rumänien produziert wird. Was war passiert?

Noch in den frühen 2000er Jahren stand Frankreich als Automobilland glänzend da. Die deutsche Presse lobte sie für ihre hohe Produktivität. Dann zog jedoch in Deutschland die rot-grüne Regierung unter Schröder die Daumenschrauben bei den Arbeitsmarktreformen weiter an. Unter hohem politischem Druck mussten sich die Gewerkschaften breitschlagen lassen und fast sämtlichen Forderungen der Arbeitgeber nachgeben, um die Produktion im Land zu halten. Löhne wurden gekürzt, Arbeitsmärkte flexibilisiert und die Tarifbindung mehr und mehr ausgehöhlt. Zudem kam das Druckmittel der Osterweiterung, wo deutlich niedrigere Nominallöhne nur darauf warteten, ausgenutzt zu werden. Letztendlich war es insbesondere die Zulieferindustrie, die in den Osten zog und so die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Werke erhöhte – schließlich konnte man dort zu hervorragend günstigen Konditionen Arbeit einkaufen. Die Folge: Die Marge der deutschen Produzenten verbesserte sich durch die Senkung der Lohnkosten und die höheren Absätze.

Bei der Konkurrenz geschah das Gegenteil: Dadurch, dass beispielsweise den Unternehmen in Frankreich die Märkte wegbrachen, geriet ihre Gewinnmarge unter Druck, denn die Fixkosten in der Industrie sind enorm hoch. Unter dem Druck der Finanzmärkte und nach zwei gewaltigen Krisen (Finanz- und Eurokrise) blieb den französischen Firmen nichts anderes übrig, als dem deutschen Modell zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit zu folgen. Das hieß: radikale Lohnsenkungen, Flexibilisierungen des Arbeitsmarktes und große Anstrengungen zur Auslagerung der Produktion in Niedriglohnländer.

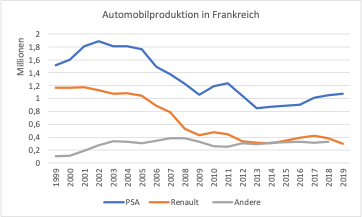

Im Gegensatz zu Deutschland, das die Nähe zum Osten Europas nutzen konnten, um billige Arbeitskräfte in die eigenen Wertschöpfungsprozesse einzubinden, mussten die französischen Hersteller ihre Produktion komplett outsourcen, denn das Just-in-Time Modell funktioniert nicht über so große Distanzen. Zwar versuchte man in Frankreich noch über eine Industriestrategie einen Einstieg in die Elektromobilität zu fördern, um so den schumpeterianischen Weg zu gehen und die Wettbewerbsfähigkeit über eine höhere Produktivität zu erhöhen. Doch das war bei weitem nicht genug, um den Zusammenbruch der Produktion abzufedern. Peugeot-Citroen (PSA) und Renault machen zusammen ca. 80 Prozent der französischen Produktion aus. Abbildung 2 zeigt, wie sich die Produktion entwickelt hat: die Industrie in Frankreich ist heute nur noch ein Schatten ihrer selbst.

Abbildung 2

Im falschen Wettbewerbsmodell sind alle Verlierer

Frankreich kopierte somit die Politik Deutschlands und die Unternehmen optimierten, was das Zeug hielt. Durch den Verlust der Marktanteile und Druck auf die Margen sahen sich die französischen Firmen gezwungen, ihre hohe Produktivität mit niedrigeren Löhnen zu kombinieren – entweder durch Lohnsenkungen in Frankreich oder durch massive Auslagerungen der Produktion in Niedriglohnländer. Und die Reformen verfehlten aus Unternehmenssicht ihre Wirkung nicht. Renault und PSA haben hinsichtlich ihrer Profitabilität zu den deutschen Herstellern aufgeschlossen.

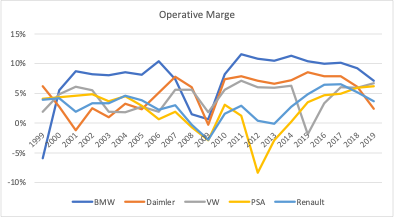

Die operative Gewinnmarge, das heißt die Marge, die das Betriebsergebnis ins Verhältnis zum Umsatz setzt (vor Steuern und Zinsen), zeigt, dass die Profitabilität von Renault und PSA zu dem Zeitpunkt einbrach, als die deutschen Hersteller begannen, ihnen die Marktanteile abzujagen (Abbildung 3). Die Finanz- und Eurokrise traf die französischen Konzerne gerade auf dem absteigenden Ast, sodass auch der Zugang zum Kapitalmarkt versiegte. Erst mit den radikalen Umstrukturierungen erholten sich die beiden Autobauer. Vor Corona war PSA fast so profitabel wie BMW, Renault war profitabler als Daimler. VW war irgendwo dazwischen.

Abbildung 3

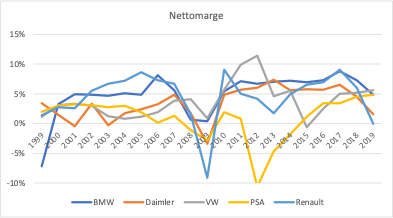

Bei den Nettomargen, die den Profit ins Verhältnis zum Gesamtumsatz setzen, nachdem alle Ausgaben abgezogen wurden, gab es über den Zeitverlauf hinweg kaum Unterschiede zwischen den deutschen und französischen Konzernen (Abbildung 4). Zwischen den Jahren 2005 und 2014 fällt jedoch insbesondere Peugeot-Citroen massiv ab und auch Renault kann seine vorherige Position nicht halten.

Abbildung 4

Die Automobilindustrie ist insgesamt vom Niveau der Profitabilität dort, wo sie vor 20 Jahren war. Allerdings haben sich die Bedingungen für die Arbeitnehmer verschlechtert. Sie werden schlechter bezahlt und sind oft in prekären Verhältnissen beschäftigt. Die auf Lohnrepression basierte Expansion der deutschen Konzerne war ein wesentlicher Treiber des Niedergangs der französischen Industrie war, sodass nicht nur Autos in den Rest Europas exportiert wurden, sondern auch Arbeitslosigkeit.

Gesamtwirtschaftlich sorgt eine Wettbewerbsstrategie, bei der jedes Land durch eine Lohnrepression versucht, die anderen in der Wettbewerbsfähigkeit zu überbieten, auf längere Sicht in der gesamten Region für hohe Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Flaute. Deutschland hat zwar temporär seine Arbeitslosigkeit stärker verringern können als die anderen, aber spätestens jetzt ist der gesamte Kontinent blockiert, weil der Lohndruck die Binnennachfrage überall behindert. Da eine geringe Nachfrage die Investitionstätigkeit schwächt, fällt Europa langfristig auch technologisch zurück. Bedenkt man in der Automobilindustrie beispielsweise, wie groß die Rückständigkeit gegenüber den Pionieren aus den USA und China ist, so kann man nur festhalten, dass aus diesem wirtschaftlichen Dogmatismus, den Europa im Binnenmarkt installiert hat, niemand als Sieger hervorgeht.

Was bräuchten wir in Europa?

Wer einen Wettbewerb der Innovation und nicht des Lohndumpings will, der muss grundlegend neu über die Art des Wettbewerbs nachdenken, die in Europa forciert worden ist. Folgen wir Schumpeter, so muss es für die Politik die oberste Priorität sein, dass eine Wettbewerbsform geschaffen wird, bei der Investitionen und Produktivitätssteigerungen das einzige Mittel zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bleiben. Lohnsenkungen ohne Veränderung der Produktionsstrukturen behindern nämlich den Prozess der schöpferischen Zerstörung und erlauben es „Zombiefirmen“, die eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weiterhin im Markt zu überleben, indem sie einfach ihre Löhne senken.

Für einen schumpeterianischen Wettbewerb braucht es deshalb dreierlei: Erstens müssen den Unternehmen stabile Investitionsrahmenbedingungen gewährt werden. Dazu muss die Zentralbank ein niedriges Zinsniveau garantieren und die Preise der Staatsanleihen stabilisieren, den letztere bilden den Referenzpunkt für alle Unternehmensanleihen. Zweitens müssen die Unternehmen wissen, dass Investitionen die Grundbedingungen für ihr langfristiges Überleben im Markt sind. Hierzu muss der Staat eine vorausschauende Lohnpolitik forcieren, die der goldenen Lohnregel folgt (die Nominallöhne müssen so steigen wie die zu erwartende Produktivität und die Zielinflationsrate) und auf hohe Tarifbindung setzt.

Nur wenn die Startbedingungen für die Unternehmen hinsichtlich ihrer Lohn- und Kapitalkosten gleich sind, werden allein die Unterschiede in der Produktivität die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit bestimmen. In einer internationalen Wirtschaft mit Kapitalmobilität gehört somit selbstverständlich hinzu, dass Direktinvestitionen mit einer Lohnkonditionalität einhergehen, die den ausländischen Investor dazu verpflichtet, die Löhne vor Ort gemäß der goldenen Lohnregel zu erhöhen. Auf diese Weise könnten Unternehmen durch Auslagerungen der Produktion in Entwicklungsländer ihre Wettbewerbsfähigkeit kurz- bis mittelfristig erhöhen. Langfristig würden sie aber ihre absoluten Vorteile verlieren, wenn sie nicht mit eigenen Innovationen ihre Produktivität insgesamt erhöhen können.

All diese Maßnahmen gehen mit weitreichenden staatlichen Eingriffen in den Markt einher. Allerdings sollten so langsam auch Liberale und Konservative begreifen, dass es ohne Staat keinen Markt gibt. Je früher wir in Europa anfangen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, desto besser – denn die letzten 30 Jahre haben wir geschlafen.