Nachdem das Statistische Bundesamt heute die Zahlen für die Produktion des produzierenden Gewerbes (Bauwirtschaft und Industrie) für den Monat September veröffentlicht hat, kann man ein klareres Bild von der Lage der deutschen Wirtschaft zeichnen. Es zeigt sich, dass sich das Bundesamt mit seiner Null-Schätzung für das BIP im dritten Quartal wieder einmal am oberen Rand des wirklichen Geschehens ansiedelt. Viel plausibler wäre ein leichter Rückgang des BIP wie im zweiten Quartal gewesen und damit das Eingeständnis, dass sich die deutsche Wirtschaft schon wieder (oder immer noch) in einer Rezession befindet.

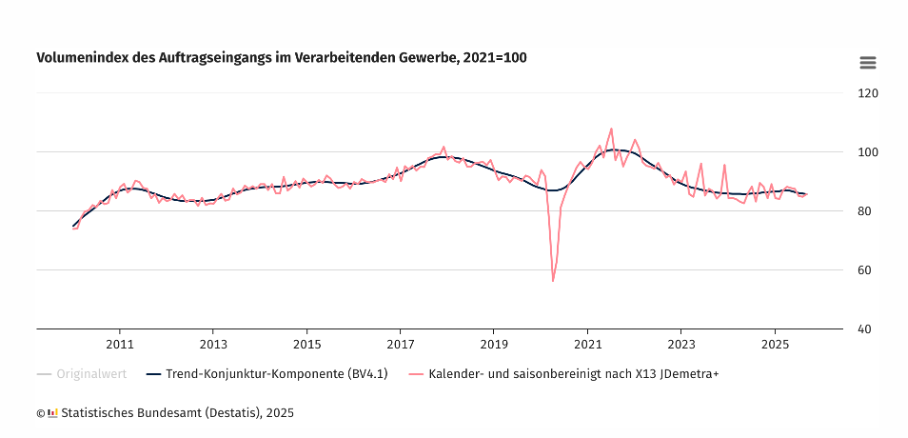

Die verfügbaren Daten sind schlecht. Die tiefen Einbrüche beim Auftragseingang und bei der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe im August sind zwar Sonderentwicklungen gewesen, aber nachdem jetzt die Septemberdaten nur eine leichte Korrektur nach oben gebracht haben, ist klar, dass alles Gerede von einem Aufschwung allein der Phantasie der Beobachter zuzuschreiben ist (wie hier). Die Auftragseingänge beim Verarbeitenden Gewerbe verlaufen, wie das Originalbild des Statistischen Bundesamts zeigt, zuletzt wieder abwärtsgerichtet – und das, nachdem sie sich schon seit dem zweiten Quartal 2022 auf einer abschüssigen Bahn befinden.

Abbildung 1

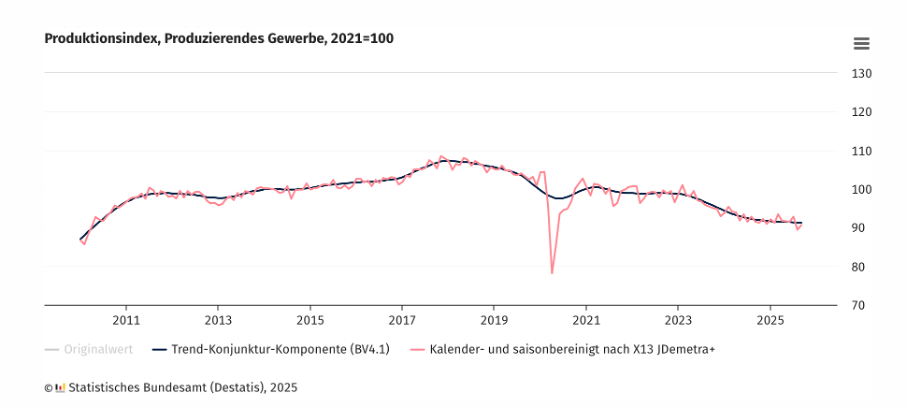

Der Produktionsindex, der maßgeblich für die Entwicklung des BIP ist, liegt im dritten Quartal unter dem Wert des zweiten Quartals. Vom ersten zum zweiten Quartal ist dieser Index um 0,6 Prozentpunkte gefallen, vom zweiten zum dritten um 0,7 (entsprechend der Saisonbereinigung der Deutschen Bundesbank). Auch die verfügbaren gesamtwirtschaftlichen Indikatoren vom Arbeitsmarkt legen nahe, dass das dritte Quartal genauso schwach wie das zweite war. Die Zahl der Erwerbstätigen ist im zweiten Quartal (gegenüber dem ersten) um etwa 10 000 Personen gefallen, im dritten Quartal um fast 40 000. Bei der Zahl der Arbeitslosen war allerdings das zweite Quartal etwas weniger schlecht als das dritte, beim Rückgang der Zahl der offenen Stellen jedoch wiederum fast gleich.

Abbildung 2

Die ohnehin längste Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik wird folglich noch viel länger. Bei der Politik müssten alle Alarmsirenen aufheulen, doch man philosophiert weiter über Angebotsschocks und Bürokratieabbau. Typisch für den fundamentalen Fehler, den die Medien wie die professionellen Ökonomen machen ist die folgende Aussage in der Süddeutschen Zeitung als Kommentar zum Nullwachstum im dritten Quartal:

Nun hat es solche wirtschaftlichen Flautephasen in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder einmal gegeben. Das erneute Nullwachstum wäre auch nicht weiter schlimm, wenn es sich um einen vorübergehenden, zyklischen Abschwung handelte, der alle paar Jahre vorkommt und zwangsläufig vom nächsten Aufschwung abgelöst wird. Was derzeit passiert, ist aber beispiellos – und zwar beispiellos bedenklich: Denn die jüngste Entwicklung bedeutet, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung in zehn der vergangenen zwölf Quartale gesunken ist oder stagniert hat. Eine so lange Durststrecke hat das Land noch nie durchleben müssen.

Aber warum ist es „beispiellos bedenklich“? Es ist genau aus dem Grunde bedenklich, weil so viele Leute glauben, die Abschwünge wären früher auf geheimnisvolle Weise „zwangsläufig“ von einem Aufschwung abgelöst worden. Das ist der zentrale Irrtum.

Es war jedoch nie irgendetwas zwangsläufig. Früher gab es allerdings noch einige kluge Beamte in den Ministerien in Bonn, die wussten, dass solche Entwicklungen, wie sie die beiden Abbildungen zeigen, extrem gefährlich sind und dass man sofort und energisch einschreiten muss, um Schlimmeres zu verhindern.

Warum schweigt die Politik?

Selbst einige Politiker hätten damals gewusst, dass der „zyklische oder konjunkturelle Abschwung“ nicht so heißt, weil er vorübergehend ist, sondern weil er eine sich selbst verstärkende Dynamik in Gang setzen kann, die zu enormen Verwerfungen führt, wenn man sie sich selbst überlässt. Es gab sogar Menschen, die noch geprägt waren von den Ereignissen der 1930er Jahre, wo man eine zyklische Abwärtsbewegung bis zur Katastrophe sich weitgehend selbst überließ, weil man, wie heute noch die Libertären, fest daran glaubte, dass die „Marktkräfte“ immer eine Lösung finden.

Tempi passati! Heute leben wir in einer Welt, wo die Beamten fest in das libertäre Denken der Mainstream-Ökonomik eingebunden sind und die Politiker so wenig Ahnung von Wirtschaft haben, dass sie jeder von jedem Blödsinn überzeugen kann, wenn er nur dick und fett „Angebotspolitik“ draufpappt.

Das hat die einfache Folge, dass sich ein ganzer Kontinent namens Europa selbst für ökonomisch unzurechnungsfähig erklärt. Statt die offenkundige konjunkturelle Schwäche zu bekämpfen, faselt man viel und gern über Wettbewerbsfähigkeit, über Innovationen und über Bürokratie. Niemand in Brüssel und in den wichtigen europäischen Hauptstädten aber sieht, dass das alles sinnlos ist, wenn es der Wirtschaftspolitik nicht gelingt, die konjunkturelle, die zyklische Schwäche zu überwinden und damit eine sich selbstverstärkende Dynamik nach oben in Gang zu setzen.

Toll ist, dass, wie Medien berichten, auch Friedrich Merz anhand einer Graphik von ifo erkannt haben soll, woran es in Deutschland mangelt: an privaten Investitionen! Das ist wirklich einmal eine revolutionäre Erkenntnis (hier meine Position dazu aus dem Oktober 2022). Nur, wie belebt man die Investitionen?

Die Antwort ist einfach: Indem man den Zyklus der Konjunktur wiederentdeckt. Wenn es etwas Zyklisches gibt auf dieser Welt, dann sind es die privaten Investitionen. Nur wenn die Wirtschaft brummt, wenn die Kapazitäten ausgelastet sind, dann investieren die Unternehmen. Ist das nicht so, kann man sich auf den Kopf stellen, aber man wird keine boomende Investitionstätigkeit bekommen. So einfach ist das. Doch man muss nur in dem obigen Artikel die Antworten nachlesen, die der ifo-Chef Clemens Fuest bereit hat, um zu wissen: Mit diesem Personal kann es in Deutschland und Europa nichts werden.