Wenn man verstehen will, wie sich die Konservativen in wirtschaftlichen Fragen Tag für Tag in die eigene Tasche lügen, um ihren Konservativismus zu begründen, dann muss man den jüngsten Dialog von Ulf Poschardt und Daniel Stelter lesen (Make economy great again), den mir ein Leser dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Ulf Poschardt ist Herausgeber der WELT und anderer Springer-Produkte, Daniel Stelter ist ein selbsternannter Ökonom, der vorgibt, „beyond the obvious“ zu argumentieren, obwohl er nur konservative Vorurteile bedient.

Die Rollenverteilung der beiden ist klar: Poschardt hat keine Ahnung von Wirtschaft. Deswegen wirft ihm der „Fachmann“ Stelter die „richtigen“ Stichworte zu, die Poschardt dann dankbar bestätigt. Diesmal verbeißen sich die beiden in Marcel Fratzscher, der ein soziales Jahr für Rentner gefordert hat. Das ist ein schönes Thema, da kann jeder mitreden. Als es aber um die Frage geht, welche Wirtschaftspolitik man heute in Deutschland verfolgen sollte, kommt Stelter mit einer geradezu revolutionären Idee.

Schweden als Vorbild?

Man müsse es so machen wie dereinst Schweden. Schweden habe sich Anfang der 1990er Jahre mit konsequenter Reformpolitik aus einer Talsohle gelöst und sei seitdem viel erfolgreicher als Deutschland. Selbst die Sanierung des Staatshaushalts sei damals wegen drastischer Kürzungen gelungen. Ja, so einfach ist das, wenn man keine Ahnung hat. In der Tat hatte Schweden Anfang der 1990er Jahre eine schwere Finanzkrise zu überstehen und eine sozialdemokratische Regierung führte drastische „Reformen“ im neoliberalen Sinne durch, um einen Ausweg zu finden. Doch das ist weniger als die halbe Geschichte.

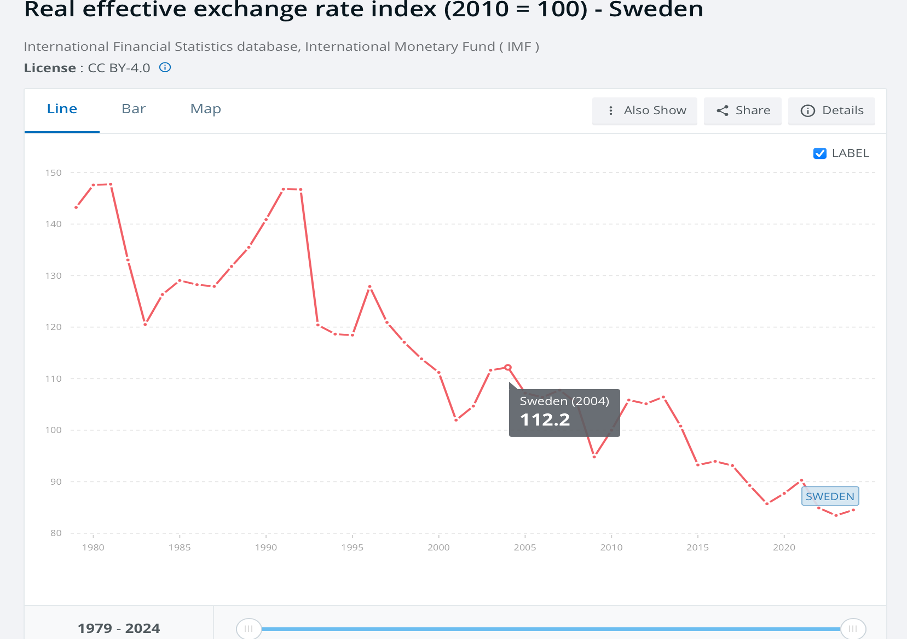

Nicht anders als im Deutschland der rot-grünen „Reformen“, die zehn Jahre später stattfanden, muss man in Schweden die außenwirtschaftliche Seite dazu betrachten, um ein interpretierbares Bild zu bekommen. Die schwedische Währung hat nämlich zeitgleich mit den „Reformen“ drastisch abgewertet. Und zwar real abgewertet, also die schwedische Krone fiel so stark, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit des Landes drastisch erhöht hat. Die Abbildung (von der Weltbank) zeigt, dass sich die Krone zunächst bis zum Höhepunkt der Krise aufwertete und dann ins Bodenlose fiel. Bis zum Jahr 2000 gab es schon eine Abwertung von über 40 Prozent und danach ist die Krone in dieser realen Rechnung noch einmal um 15 Prozent gefallen.

Reformen mit Merkantilismus als globales Konzept: Das ist konservativ und unendlich dumm zugleich

Bravo, das ist geniale Politik. Auf diese Weise kann man in der Tat die staatlichen Schulden zurückführen, denn jetzt hat man ja andere gefunden, die die immer und überall unumgänglichen Schulden machen (wie hier und in meinem Grundlagenbuch gezeigt). Wie das zweite Schaubild unmissverständlich belegt (auch Weltbank), führte die reale Abwertung der Krone zu einem enormen Leistungsbilanzüberschuss, der sich bis heute fast durchgängig auf einem hohen Niveau von fast 8 Prozent des BIP gehalten hat.

Da haben wir die konservative Lösung: Alle Länder der Welt verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit und machen Leistungsbilanzüberschüsse, indem sie die Löhne und die Sozialleistungen drücken oder die eigene Währung abwerten. Das wird uns retten. Jetzt müssen wir nur noch die Regierungen des Mondes und des Mars überzeugen, dass sie ihre Währungen real aufwerten müssen und dass Leistungsbilanzdefizite gut für sie sind, weil sie mit ihren Schulden Kapital von uns bekommen, das ihnen beim Aufbau einer blühenden Wirtschaft hilft.

Übrigens: Dänemark und die Niederlande sind ebenfalls prima Beispiele für den Erfolg der „Reformen“ in den nordischen Ländern. Der dänische Leistungsbilanzüberschuss liegt (im letzten und vermutlich in diesem Jahr) bei sage und schreibe 13 Prozent des BIP, der der Niederlande „nur“ bei 10 Prozent des BIP. Da verblasst Deutschland mit seinen lächerlichen 6 Prozent. Die Nordlichter sind wirkliche Vorbilder – und Donald Trump ist der größte Ökonom der Welt.