Angesichts heftiger Interventionen der amerikanischen Regierung kann sich Deutschland nicht mehr vor einer Diskussion seiner Leistungsbilanzüberschüsse drücken. Doch statt ernsthaft zu diskutieren, was Donald Trump den Deutschen vorwirft, sind wieder einmal die Nebelwerfer ausgerückt. Man muss sich nur das Machwerk der Tagesschau zu dem Thema zu Gemüte führen, um zu ahnen, dass alles und jedes aufs Tapet darf, wenn es nur in die „richtige Richtung“ geht. In einem Artikel über die wirtschaftliche Lage der USA stellt Ingo Nathusius fest:

„Eine negative Handelsbilanz muss nicht unbedingt schlecht für ein Land sein. Im Falle der USA ist sie auch Zeichen von besonderem Wohlstand: Die amerikanische Volkswirtschaft kann es sich seit Jahrzehnten leisten, weltweit Waren einzukaufen. Es geht in den USA wirtschaftlich dauerhaft aufwärts.“

Ja, es geht in den USA dauerhaft aufwärts, aber daraus zu schließen, eine negative Handelsbilanz sei Ausweis des besonderen Wohlstands der USA, ist absurd. Wenn im Frühling Kinder zur Welt kommen und gleichzeitig die Störche eintreffen, ist es klar, dass die Störche die Kinder gebracht haben. Vielleicht wäre der Wohlstand in den USA ja noch viel größer, wenn sie keine außenwirtschaftlichen Defizite hätten. Das immerhin ist Trumps Argument.

Der Autor merkt sogar, dass die USA hohe laufende staatliche Defizite und hohe Staatsschulden haben. Aber auf die naheliegende Idee, die Defizite und die hohen Schulden könnten (wie etwa hier gezeigt) etwas mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung zu tun haben, kommt er natürlich nicht. Noch viel verwegener wäre es, auf die Finanzierungssalden zu schauen und zu fragen, ob die USA nicht eine gleich gute wirtschaftliche Entwicklung mit weniger Staatsschulden haben könnten, wenn ihre Leistungsbilanzdefizite weg wären (wie hier gezeigt).

Schließlich hat selbst Robert Habeck herausgefunden, dass in Deutschland der Aufbau der Überschüsse ein „Wirtschaftswunder“ hervorgebracht hat (wie hier gezeigt). Vielleicht bewirkt ein Abbau von Defiziten das Gleiche; man braucht folglich weniger staatliche Schulden, wenn man weniger importiert und mehr Produkte selbst herstellt.

Überschüsse wegen Überregulierung?

Noch toller ist das Argument, mit dem der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, die deutschen Überschüsse erklärt. Ein Leser weist mich darauf hin, dass Herr Fratzscher mehrfach (hier und hier) die Überschüsse mit einer „überbordenden Regulierung“ erklärt. Das ist zwar originell – aber vollkommen abwegig. Der Präsident eines solchen Instituts sollte Mitarbeiter haben, die ihm ein wenig Empirie nahebringen.

Zunächst muss man konstatieren, dass auch die Importe in Deutschland zu der Zeit, wo die Überschüsse entstanden, also in der ersten Hälfte der 2000er Jahre, sehr stark gestiegen sind. Robert Habecks Argument in der oben erwähnten Pressekonferenz war ja, dass in dieser Zeit Exporte und Importe zusammen sehr viel stärker als in anderen Ländern gestiegen sind. Der Saldo zeigt allerdings, dass die Exporte noch viel stärker als die Importe zugelegt haben.

Zudem, und noch wichtiger, gilt es festzuhalten, dass es bei dem Argument mit den Leistungsbilanzsalden nicht nur um diesen Saldo geht, sondern generell um die Frage, wieso (und mit welcher Berechtigung) ein Land wie Deutschland plötzlich so erheblich an Wettbewerbsfähigkeit gewinnt (und gleichzeitig andere Länder verlieren), dass verschiedene Indikatoren, unter anderem die Leistungsbilanz, diese Veränderung klar anzeigen.

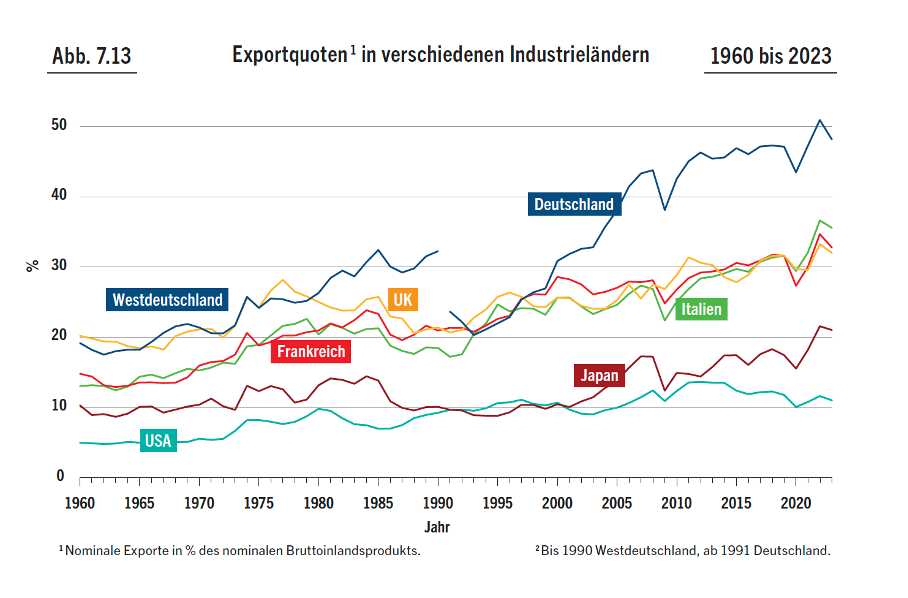

Ein Indikator, den ich gelegentlich verwendet habe und den man nicht unterschätzen sollte, ist die Exportquote. Zur gleichen Zeit, als die Leistungsbilanz in den Überschuss ging, stieg die deutsche Exportquote im Verhältnis zu anderen Ländern stark an (Abbildung 1).

Abbildung 1 (aus meinem Buch)

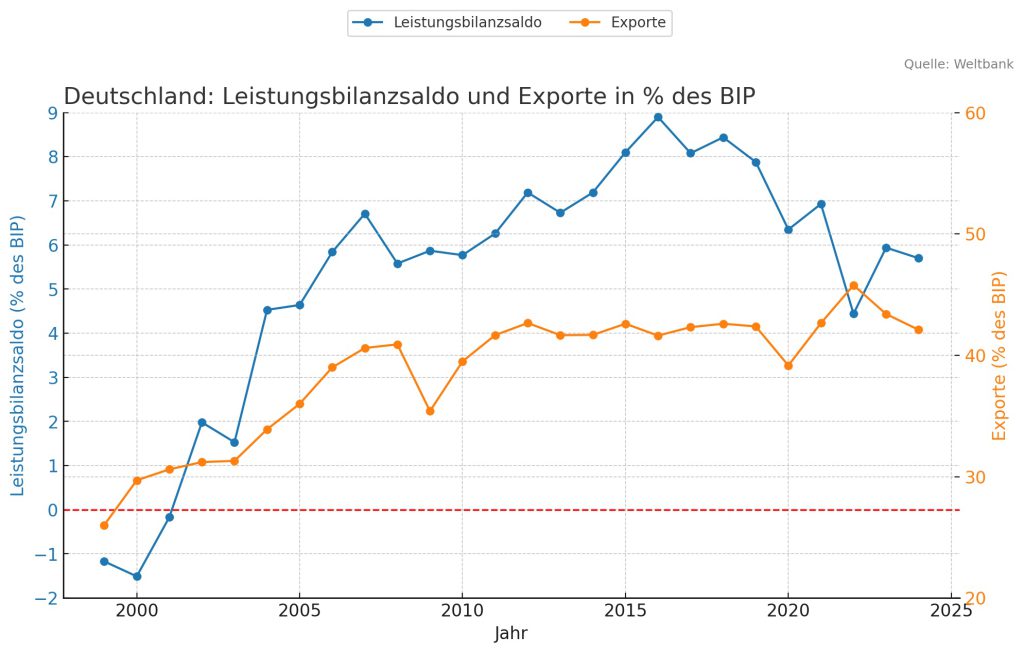

Zwar sind die Dimensionen andere, weil es einmal um den Export insgesamt geht und das andere Mal nur um den Saldo, aber die Bewegungen der beiden Kurven sind bis zur Coronazeit sehr ähnlich. Zudem, beides ist sehr ungewöhnlich. Dass ein Land, aus dem Nichts sozusagen, seine Exportquote so deutlich steigert und gleichzeitig einen gewaltigen Exportüberschuss aufbaut, muss eine gemeinsame und gleichzeitig sehr starke Ursache haben. Schon aus logischen Gründen hat es nichts mit der Regulierung der Importe zu tun (Abbildung 2).

Abbildung 2

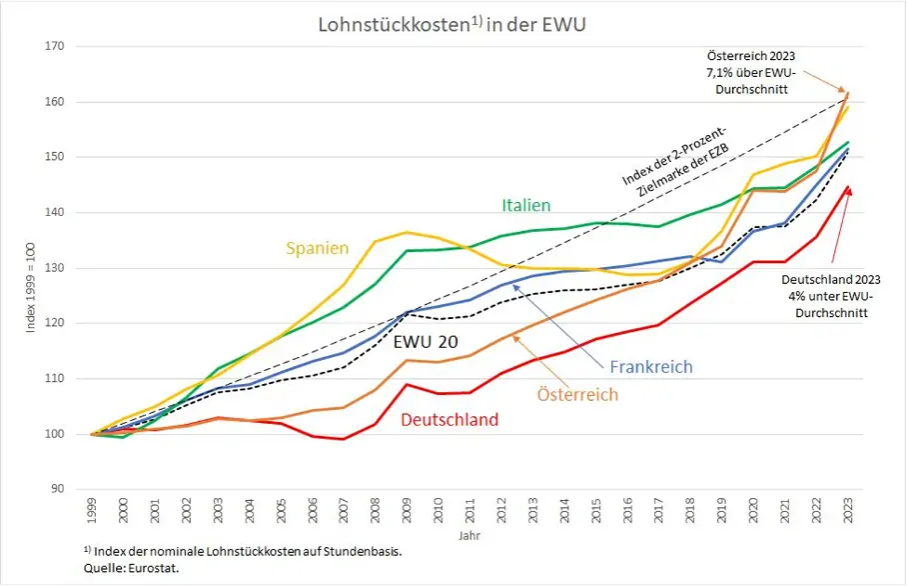

Beide Indikatoren zeigen, dass sich bei den Bedingungen für den deutschen Außenhandel etwas grundlegend verändert hat. Und die Ursache dieser Änderung kennen wir! Sogar Donald Trump hat sie (siehe hier) klar angesprochen. Die deutsche Wirtschaft hat im Zuge der von Rot-Grün durchgesetzten Agenda-Reformen die Lohnabschlüsse massiv unter Druck gesetzt und dafür gesorgt, dass die für die Wettbewerbsfähigkeit entscheidenden Lohnstückkosten weit weniger stark als bei den anderen Mitgliedern der Europäischen Währungsunion gestiegen sind (Abbildung 3). Diese reale Abwertung, die fundamental den Regeln der EWU widersprach, hat den deutschen Unternehmen einen ungerechtfertigten Kostenvorteil verschafft, von dem Deutschland fast zwei Jahrzehnte gezehrt hat.

Abbildung 3

Donald Trump darf nicht Recht haben

So ist es im Grunde ganz einfach. Wir haben einen politischen Anstoß, der eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit mit sich gebracht hat, die wiederum den deutschen Leistungsbilanzüberschuss als auch die deutsche Exportquote erklärt. Offensichtlich ist auch, dass Deutschland die Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit nicht seiner Tüchtigkeit, sondern einem politisch induzierten Lohndumping zu verdanken hat.

Die verbreiterten Fehlschlüsse und Fehlschüsse in Sachen deutsche Leistungsbilanz sind natürlich politisch motiviert, weil man ohne Rücksicht auf Verluste die deutsche Position verteidigen will. Auch will man mit Gewalt Donald Trump absprechen, dass er einen richtigen und wunden deutschen Punkt getroffen hat. Aber diese Art der Reaktion offenbart ein Verständnis von Journalismus, das rein politisch oder national-politisch motiviert ist. Sind Menschen involviert, die für wissenschaftliche Arbeit bezahlt werden, ist es umso schlimmer. In der Tat ist ein Wissenschaftsverständnis bei vielen deutschen Ökonomen verbreitet, das sehr bedenklich ist.

Wenn die Politik von den Medien und der Wissenschaft nicht mehr ohne Ansehen der Person kritisiert und in ihre Schranken verwiesen wird, ist die Gesellschaft nicht mehr in der Lage, ihre Probleme zu lösen. Man kann keine Krankheit auf der Basis einer falschen Diagnose heilen und man kann keine erfolgreiche Wirtschaftspolitik betreiben, wenn man keine konsequente Ursachenforschung betreibt. Dass sich Deutschland seit mehr als 20 Jahren die „Erfolge“ der Agenda-Politik schöngeredet hat, ist menschlich verständlich, aber politisch fatal.