Haben Sie es auch gelesen oder gehört? Das Statistische Bundesamt hat gestern verkündet, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal dieses Jahres um 0,1 Prozent gesunken ist. Vergessen Sie es wieder! Wenn Sie auch nur eine Sekunde über diese Zahl nachdenken, haben Sie schon Ihre Zeit verschwendet.

Neben der Bekanntgabe der Zahl für das zweite Quartal hat das Bundesamt nämlich verkündet, dass alle Zahlen bis 2022 rückwärts massiv korrigiert worden sind. Alles, was in den letzten drei Jahren gesagt und geschrieben wurde, war Schall und Rauch. Wenn Sie bisher glaubten, Sie wüssten, was in Deutschland in den vergangenen Jahren geschehen ist, müssen Sie sich korrigieren. Sie wissen es nicht, weil das Bundesamt gestern die wirtschaftliche Welt einfach auf den Kopf gestellt hat. Dass es das ohne jede Entschuldigung und ohne jede Erklärung getan hat, zeigt, dass hier, in einer von der Regierung direkt abhängigen Bürokratie, der Wurm sitzt, aber ein riesengroßer.

Wie war es wirklich?

Nehmen wir das erste Quartal 2023. Da stand bisher ein plus 0,1 (es geht immer um Prozent), da steht nun auf einmal minus 0,5. Eine Korrektur von 0,6 Prozentpunkten nach unten (siehe die Originaltabelle des Bundesamtes in ersten link). Oder das vierte Quartal 2024: Da steht nun plus 0,2, wo bis gestern minus 0,2 stand.

Oder nehmen wir mein Lieblingsquartal, das dritte Vierteljahr 2024. Da hatte das Bundesamt im vergangenen September in einem Akt intellektuellen Selbstmords in seiner ersten Schätzung eine plus 0,2 hingeschrieben. Das war so absurd, dass ich heftig interveniert habe (hier zu finden), worauf das Amt, ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten, schon im November um 0,1 nach unten korrigierte (mein Kommentar dazu hier). Jetzt steht für das Quartal nur noch eine glatte null. Ich wette, in zwei Jahren, nach der nächsten Generalrevision, rutscht es auf minus 0,3 ab.

Man könnte über solche Kapriolen des Amtes lachen, wenn sie nicht eine gewaltige Bedeutung für die Wirtschaftspolitik hätten. Die vierteljährlichen Rechnungen addierten sich nämlich in den vergangenen Jahren zu einem Bild auf, bei dem die deutsche Wirtschaft zwar stagnierte, aber nicht abstürzte. Das war vollkommen falsch. Und seit gestern wissen wir amtlich, was für jeden vernünftigen Menschen schon lange offensichtlich war.

Ich hatte schon in dem ersten oben verlinkten Artikel gezeigt, dass die Wellenbewegung der Quartale, die das Amt in den letzten beiden Jahren „produziert“ hatte, durch nichts gerechtfertigt war. Dadurch war es dem Amt „gelungen“, eine sogenannte technische Rezession zu vermeiden, also zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Vorzeichen. Nun hat man im Amt wohl eingesehen, dass das nicht mehr haltbar ist. Es gibt nun, wie die Spalte „neu“ (bei den saison – und kalenderbereinigten Werten) zeigt, in den vergangenen drei Jahren (2022 bis 2024) zwei Phasen, wo sogar drei Quartale hintereinander negative Vorzeichen haben. Nur durch ein Nullquartal getrennt (3. Quartal 2023), ergibt sich seit Ende 2022 eine fast durchlaufende und schwere Rezession von, sage und schreibe, sieben Quartalen Länge.

Das schlägt sich natürlich auch in den Jahreswerten nieder, die für 2023 und 2024 enorm nach unten korrigiert wurden. Für 2023 gibt es eine Korrektur von 0,6 Prozentpunkten nach unten auf minus 0,9. Im Jahr 2024 steht nun minus 0,5 statt minus 0,2. Jetzt auf einmal befindet sich Deutschland nach der Überwindung des Corona-Schocks nicht mehr in einer Stagnationsphase, sondern in einer handfesten Rezession.

Die Fehler des Amtes sind wirtschaftspolitisch extrem gefährlich

Wenn man die Fehlurteile nachliest, die von Seiten der Politik wegen der falschen Daten abgegeben wurden und die sich die darauffolgenden falschen wirtschaftspolitischen Entscheidungen vor Augen hält, weiß man, dass die Fehleinschätzung des Amtes enorme Kosten für die gesamte Gesellschaft mit sich gebracht hat. Das ist eine so gewaltige Fehleinschätzung (in eine bestimmte Richtung), dass man von Seiten der Politik das Amt zwingen muss zu erklären, wie so ein Fehlurteil passieren kann und durch welche institutionellen Änderungen im Amt man es in Zukunft verhindern will.

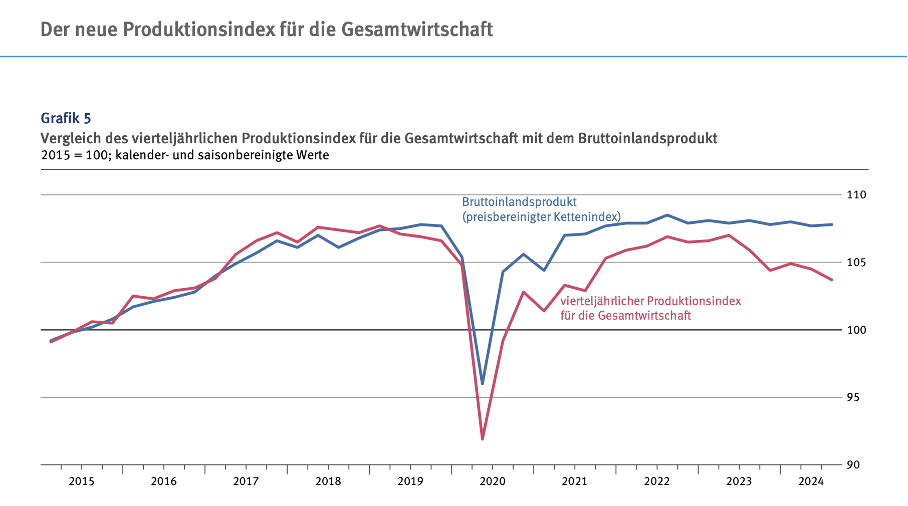

Im Februar dieses Jahres hatte das Amt selbst einen neuen Indikator veröffentlicht, der unmissverständlich klar machte, was man als geübter Konjunkturbeobachter schon längst wusste: Das BIP ist viel zu hoch. In einem Artikel in einer hauseigenen Zeitschrift hatte zudem eine Mitarbeiterin des Amtes diesen Befund klar bebildert (siehe untenstehendes Schaubild). Der neue Produktionsindex für die Gesamtwirtschaft (rote Linie) lag in erheblichem Maße unterhalb der Entwicklung des BIP.

Man muss hoffen, dass die deutsche Politik nun begreift, dass das Gerede um die Bürokratie, die Arbeitszeit oder die Wettbewerbsfähigkeit lächerlich ist angesichts der Tatsache, dass Deutschland aus einer schweren Rezession kommt, die bei weitem nicht überwunden ist. Selbst wenn die jüngsten Indikatoren etwas moderater aussehen, kann es doch jederzeit einen Rückfall geben. Heute etwa zeigt der Arbeitsmarktbericht der Bundesagentur für Arbeit für Juli, dass sich die Misere am Arbeitsmarkt fortsetzt.

Politisch kann man diesen Fehltritt des Amtes (das dem Bundesinnenministerium untersteht) nur dadurch beantworten, dass man die Statistiker zukünftig zwingt, die Annahmen für ihre Schätzungen vollständig offenzulegen. Beamte dürfen keinen so großen Spielraum bei ihren „Berechnungen“ haben, dass sie eine ganze Volkswirtschaft (mit Europa einen ganzen Kontinent sogar) und die Regierung in die Irre führen können.

Wissenschaftlich ist es mehr als bedauerlich, dass ich in den letzten Jahren der einzige Kritiker des Bundesamtes war. In jedem der großen Wirtschaftsforschungsinstitute müssten ein bis zwei Wissenschaftler sitzen, die das Bundesamt genau beobachten und sich trauen, ungeklärte Sachverhalte offen anzusprechen. Spätestens jetzt aber müssten all die Institute, die täglich mit den Daten des Bundesamtes arbeiten und sie zu interpretieren versuchen, sich der offenen Kritik und der Forderung nach mehr Offenheit des Amtes anschließen. Tun sie das nicht, zeigen sie einmal mehr, dass in Deutschland eine offene und ehrliche Diskussion strittiger Sachverhalte nicht mehr möglich ist. Das wäre ein Armutszeugnis ersten Ranges.

Ich füge noch einen Artikel aus dem Jahre 2019 an, in dem die Kritik an den Berechnungen des Amtes schon sehr früh dargelegt wurde.

Das Bundesamt und die BIP-Zahlen

Vom Oktober 2019 (aus Makroskop)

Die amtlichen BIP-Berechnungen lösen sich von der wirtschaftlichen Entwicklung. Wer sich ernsthaft informieren will, sollte die Zahlen schlicht ignorieren und sich auf die entscheidenden Indikatoren in der Primärstatistik beschränken.

In der vergangenen Woche hat das Statistische Bundesamt die erste Berechnung für das BIP im zweiten Quartal dieses Jahres vorgelegt und einen leichten Rückgang von 0,1 Prozent konstatiert. Ich hatte (hier) schon in einem ersten Beitrag darauf hingewiesen, dass wenig bis nichts dafür spricht, dass diese Zahl die wirtschaftliche Entwicklung korrekt beschreibt. Auch die Interpretation des Amtes, es habe positive Impulse von der Investitionstätigkeit der Unternehmen und von den Konsumausgaben der privaten haushalte gegeben, die negative Effekte auf der Außenhandelsseite ausgeglichen hätten, nicht von den Fakten (den Indikatoren aus der Primärstatistik, die es dafür gibt) gedeckt ist.

Bei der Interpretation der Zahlen hat sich selbst die Financial Times, die innerhalb der Medien als Experte zu gelten hat, einen schönen Lapsus geleistet. Sie schreibt (hier in englisch), im zweiten Quartal 2019 sei in Deutschland ein Rückgang der Exporte und ein Rückgang bei der Industrieproduktion teilweise ausgeglichen worden durch Wachstum bei den Ausgaben der privaten Haushalte und des Staates („In the second quarter, a slowdown in foreign trade and a decline in industrial production were partly offset by growth in household and government spending.“).

Das ist eine falsche Betrachtungsweise, weil der Rückgang der Industrieproduktion das Ergebnis des Nachfragerückgangs ist. Man darf ihn folglich nicht mit dem Rückgang der Exporte argumentativ zusammenpacken. Die Entstehungsseite des BIP, also die Produktion in den verschiedenen Bereichen der Volkswirtschaft, ist das, was zur Abschätzung der laufenden Entwicklung zur Verfügung steht. Wie diese Produktion auf der Nachfrageseite (der Verwendungsseite) ausgelöst wurde, kann man in der Regel erst später, wenn dazu mehr Daten zur Verfügung stehen, abschätzen.

Entstehung und Verwendung

Das ist für viele Beobachter verwirrend, weil in den Prognosen für das BIP praktisch immer nur von der Nachfrageseite her argumentiert wird. Warum sollte man nicht auch bei einer vorläufigen Berechnung von der Nachfrageseite her argumentieren? Genau das aber unterscheidet eine Prognose von einer Berechnung. Eine Prognose kann man nur von der Nachfrageseite her machen, denn wie sollte man wissen, was die Unternehmen produzieren werden, wenn man nicht abschätzen kann, wie sich ihre Nachfrage entwickelt? Die nachträgliche Berechnung eines BIP, das ist das, was das Bundesamt vorgibt zu tun, kann man nur von der Produktionsseite her machen, weil nur diese Daten unmittelbar nach einem Quartal (die Berechnung erscheint in Deutschland sechs Wochen nach Ende des Quartals) vorliegen

Was die Financial Times verwirrt, ist jedoch Ergebnis der Verwischung der beiden Sphären, die das Statistische Bundesamt zu verantworten hat, weil es eine Entwicklung, die man nur von der Produktionsseite (der Entstehungsseite des BIP) her kennt, so interpretiert, als ob man gleichartige Informationen über die Nachfrageseite hätte. Zur Verwirrung trägt auch bei, dass diesmal das Bundesamt eine Revision der Ergebnisse seiner Berechnungen (für viele Jahre rückwärts) vorgelegt hat, die viele seiner eigenen Interpretationen aus der Vergangenheit als reine Phantasieprodukte erscheinen lassen.

Phantasie und Wirklichkeit

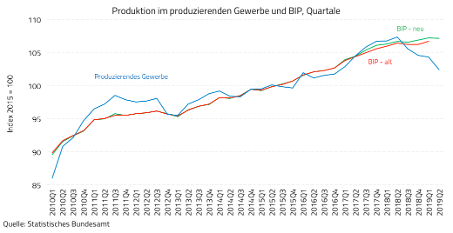

Betrachtet man die Reihen, um die es hauptsächlich geht (hier erklärt), erkennt man eine immer größer werdende Lücke zwischen den bekannten Zahlen auf der Produktionsseite (dem Produktionsindex für die produzierende Industrie, also Verarbeitende Industrie und Bauwirtschaft) und dem, was als BIP errechnet wird (Abbildung 1). Seit 2010 war die Lücke zwischen beiden noch nie so groß. In den Jahren 2011 und 2012 war es einmal anders herum, die Produktion lag über dem BIP, aber der Abstand ist jetzt doch fast doppelt so groß. Das BIP zeigt immer noch keine Rezession an, während die Rezession im produzierenden Gewerbe ein bedrohliches Ausmaß erreicht hat.

Abbildung 1

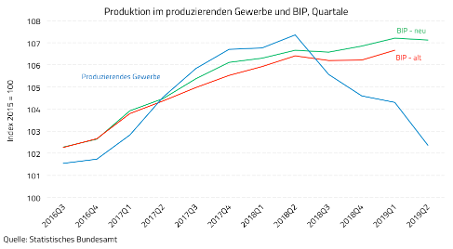

Schaut man die jüngste Entwicklung noch einmal genauer an (Abbildung 2), entdeckt man beispielsweise, dass es eine deutliche Revision des Amtes für das erste Quartal 2018 gab. Das wurde ursprünglich mit + 0,3 Prozent berechnet, dann auf 0,4 Prozent hochkorrigiert und jetzt auf 0,1 Prozent herunterkorrigiert. Man fragt sich, was aus den ursprünglichen Interpretationen dieser Zahlen geworden ist? Offensichtlich hatten die nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Seit dem zweiten Quartal 2018 ist die Produktion im Produzierenden Gewerbe in jedem Quartal rückläufig gewesen, mit hohem Tempo auch im zweiten Quartal dieses Jahres. Aber das berechnete BIP verhält sich bis zuletzt, als ob es nur eine leichte Abschwächung des Wachstumstempos gebe.

Abbildung 2

Da es für die übrigen Bereiche der Volkswirtschaft, die zum BIP beitragen, den Dienstleistungen vor allem, keine verlässlichen kurzfristigen Indikatoren gibt, ist das Vorgehen des Amtes, wir haben das schon im Frühjahr klar gesagt, unangemessen (dazu hier auch eine Stellungnahme zu einer Stellungnahme der Regierung in dieser Sache). Das Statistische Amt darf sich nicht anmaßen, die Entwicklung inhaltlich zu beurteilen und quasi Noten zu verteilen, wie die „Delle“, als die man die Stagnation des BIP im vierten Quartal 2018 bezeichnet hatte. Diese „Delle“ gab es nie, es gibt sie inzwischen aber schon deswegen nicht mehr, weil das Amt aus der ursprünglichen Null inzwischen ein Plus 0,2 „gemacht“ hat.

Das Bundesamt scheint, wir haben das schon im Frühjahr moniert, dazu zu neigen, die immer noch relativ gute Arbeitsmarkentwicklung in Deutschland als Indikator dafür zu nehmen, dass andere Sektoren als die Industrie gut laufen. Das aber ist eine völlige Verkennung der Aufgabe, die das Amt hat, nämlich die Produktionsentwicklung als solche darzustellen. Dass sich die Produktivität im Abschwung abschwächt, weil die Betriebe Arbeitskräfte noch halten, die sie eigentlich nicht brauchen, ist eine altbekannte Tatsache, die man aber gerade nicht als Produktionsindikator nehmen darf.

Wie bildet man sich ein Urteil?

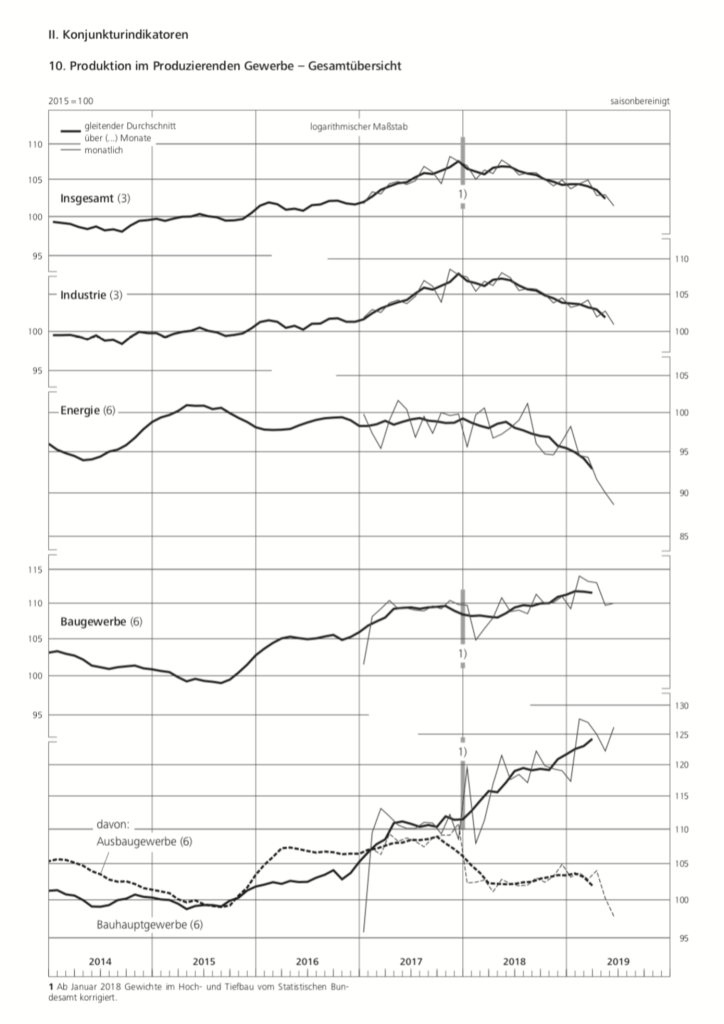

Manch einer mag das alles immer noch für verwirrend halten, weil er nicht die Erfahrung hat, die man braucht, um mit der Masse der Indikatoren wirklich arbeiten zu können. Andere fragen, wo wohl die boomende Bauwirtschaft ist, von der allenthalben gesprochen wird. Ein Blick auf die leicht weniger aggregierten Daten, wie sie die Deutsche Bundesbank etwa aufbereitet (Reihe Saisonbereinigte Zahlen) hilft da weiter (Abbildung 3).

Abbildung 3

Hier ist der Zyklus klar zu erkennen, der von der Industrie ausgeht und von der Bauwirtschaft nur wenig modifiziert wird. Der Aufschwung in der Industrie begann – nach einer Phase der Quasi-Stagnation – mit dem Jahr 2017 und endete auch schon mit diesem Jahr. Seit eineinhalb Jahren geht es nun schon im weitaus wichtigsten Bereich, der Industrie, bergab (die Kurven sehen leicht anders aus als die von uns errechneten, weil es sich hierbei um laufende Durchschnitte von (X) Monaten handelt, während wir Quartalsdurchschnitte betrachtet hatten, um mit dem BIP besser vergleichen zu können). In der Bauwirtschaft gibt es ohne Zweifel einen Aufschwung im Bauhauptgewerbe (also da, wo neu gebaut wird), aber einen fast gleich großen Abschwung im Ausbaugewerbe, so dass das Baugewerbe insgesamt kein Gegengewicht zum Abschwung in der Industrie bildet (zu Anfang des Jahres 2017 gab es noch eine statistische Korrektur nach oben, ohne die das Baugewerbe schon seit Anfang 2016 nahezu stagnieren würde).

Nimmt man zu diesen Zahlen die Entwicklung der Auftragseingänge (aus der gleichen Veröffentlichung) hinzu, die noch etwas näher an der Gegenwart sind, ist es nicht schwer, die Lage realistisch einzuschätzen. Das könnten auch Politiker und ihre Berater tun, wären sie an einem realistischen Bild der Wirtschaft wirklich interessiert. Aber die meisten Politiker glauben, mit Nebel um sich zu werfen sei allemal besser als eine ehrliche Analyse dessen, was ist. Dass auch die Leitmedien nur sehr ungern wissen wollen, was wirklich ist, muss ich wohl nicht mehr erwähnen.