Ich habe vor zwei Wochen (hier) darauf hingewiesen, dass es ein gefährliches Auseinanderlaufen der Lohnkosten im Euroraum und gegenüber solchen Ländern gibt, die einen festen Wechselkurs zum Euro aufrechterhalten. Heute veröffentlicht Eurostat neue Zahlen, die zeigen, dass das Problem immer größer statt kleiner wird.

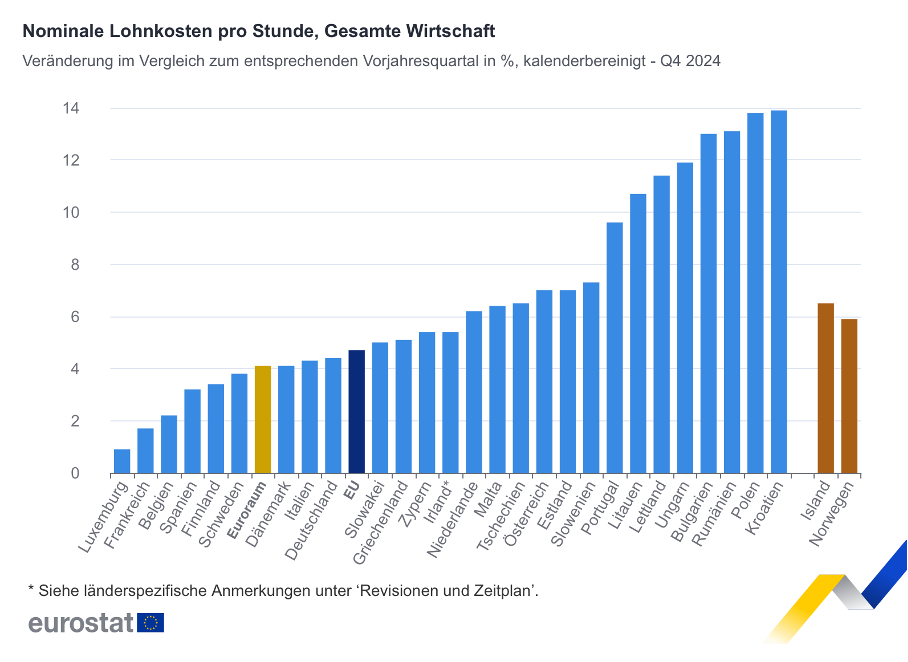

Die Lohnkosten pro Stunde (ohne Lohnnebenkosten, die in der Regel schwächer steigen) sind in der gesamten EWU im vierten Quartal 2024 um 4,1 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal gestiegen (mit Lohnnebenkosten nur um 3,7 Prozent). Die Werte für die einzelnen Länder zeigt das Original-Schaubild von Eurostat.

Während in den großen westlichen Ländern in der Regel relativ geringe Zuwächse in der Nähe des Durchschnitts zu verzeichnen sind, beginnt mit den Niederlanden eine Gruppe von Ländern, deren Lohnzuwächse über 6 Prozent liegen. Dazu gehört auch Österreich, wo es im Zuge der temporären Preissteigerungen der Jahre 2021 und 2022 nicht gelungen ist, die Lohndynamik zu begrenzen. Noch viel problematischer ist die nächste Gruppe, die mit Portugal beginnt und Steigerungsraten von mehr als neun Prozent aufweist.

In Portugal sollte man nach der Eurokrise eigentlich verstanden haben, dass solch eine Entwicklung vollkommen unhaltbar ist. Auch die baltischen Länder sind gebrannte Kinder. Nun wiederholen sie die gleichen Fehler, die sich schon in 2000er Jahren gemacht haben. Bulgarien als Aufnahmekandidat mit einem absolut festen Wechselkurs, sollte ebenfalls eine Ahnung davon haben, was ihm blüht. Kroatien, das mit nahezu 14 Prozent den Vogel abschießt, scheint ebenfalls unbelehrbar.

Da man davon ausgehen kann, dass in diesen Ländern die Produktivität nicht viel stärker steigt als in den großen Ländern des Westens, verlieren alle Länder, die weit jenseits rechts des Durchschnitts liegen, massiv an Wettbewerbsfähigkeit. Das wird sich in einem Verlust von Marktanteilen zeigen, der insbesondere die Unternehmen betrifft, die nicht – wie die westlichen Investoren dort – über eine Produktivität verfügen, die weit über dem nationalen Durchschnitt liegt. Damit geht ein für allemal die Fähigkeit dieser Länder verloren, eine heimische Industrie aufzubauen, die im europäischen Wettbewerb mithalten kann.

Die westlichen Unternehmen, die derzeit noch wegen des relativ niedrigen Lohnniveaus in diesen Ländern produzieren, werden abwandern, sobald sich die Lohnlücke gegenüber ihren Heimatländern schließt. Bei diesem Tempo der Lohnzuwächse ist das nur eine Frage von wenigen Jahren. Weitere Eurokrisen sind folglich unausweichlich.

Der größte Versager ist ohne jeden Zweifel die EU-Kommission, die ihre klar vorgeschriebenen Aufgaben im Rahmen der Länderüberwachung in der Währungsunion einfach nicht wahrnimmt. Die Kommission müsste im Interesse der Länder selbst massiv einschreiten und deutlich machen, dass dieses Auseinanderdriften innerhalb der EWU unhaltbar ist und sofort beendet werden muss. Auch die EZB schweigt zu dieser Entwicklung, obwohl klar ist, dass die Inflationsrate, die sie anstrebt, nur ein unechter Durchschnitt ist und viele kleine Länder innerhalb der Währungsunion viel zu hohe Inflationsraten aufweisen. Auch hier gibt es ein Wegducken vor dem offensichtlichen Problem.